En deux mots

Un père qui disparaît quelques années après sa naissance, ne lui laissant que son patronyme, Motard, comme souvenir douloureux. Il aura fallu attendre jusqu’en 2022 pour que Angie David puisse voir reconnu son nom. Dans ce récit très documenté, elle revient sur l’histoire, la législation, les traumatismes que peuvent causer les patronymes.

Ma note

★★★ (bien aimé)

Ma chronique

Ce maudit nom du père

Dès sa naissance, le père d’Angie s’est désintéressé d’elle avant de disparaître pour de bon de sa vie, ne lui laissant que son nom, Motard. Dans ce témoignage sensible et édifiant, elle retrace son long parcours pour pouvoir changer ce nom, synonyme de traumatisme.

Le hasard des lectures au fil de cette rentrée a fait succéder La Renommée à L’impossible retour. Or, dans le livre de Nathalie Hadj, un tailleur rencontré à Paris se présente ainsi au père de la narratrice arrivé d’Algérie et qui va décider de changer son prénom: «je ne m’appelle pas Jean Izard mais Jakub Itskowitz. On ne trahit personne en changeant de nom, ni même de nationalité. C’est une question de survie, Karim, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer.» Un épisode qui pourrait aussi figurer parmi les nombreux exemples que cite Angie David.

Pour elle, tout commence dans l’insouciance de la jeunesse et les années flower power. Les parents de la narratrice s’aiment et découvrent qu’ils vont bientôt être parents. Qu’à cela ne tienne, le bébé sera accueilli dans la communauté. Avec la même insouciance, à moins que ce ne soit de l’irresponsabilité. Toujours est-il que la jeune Angie Motard devient vite un boulet pour son père, adepte de l’amour libre. Il n’entend pas s’encombrer de cette fille qui restreint sa liberté et ne tarde pas de prendre ses jambes à son cou. «Cet abandon était la conséquence de son égoïsme et d’une forme d’immaturité, un refus d’assumer ses responsabilités les plus élémentaires, celles qui nous obligent à l’égard de nos parents et de nos enfants. Tout ce qui comptait, pour lui, c’était de profiter à fond de la liberté qu’offraient les îles au début des années 1980, d’expérimenter le trip hippie jusqu’au bout.»

Pour Angie, il reste cependant une trace marquante de cet oiseau des îles, son patronyme: Motard. Un patronyme dont elle a honte, qu’elle ne supporte pas, qu’elle veut effacer. Mais «en 1978, l’année où je suis née, l’enfant d’un couple marié était de facto l’enfant légitime du mari, et avait l’obligation de porter son nom. Cette règle datant de 1794 est restée inchangée jusqu’en 2005.»

Ce nom du père que Lacan érige en totem absolu peut aussi être une souffrance. «M’appeler comme lui alors qu’il ne s’est pas du tout occupé de moi, je l’ai vécu comme une double peine.» Alors tous les stratagèmes sont bons pour le cacher, faute de pouvoir l’effacer. Mais il lui faudra attendre jusqu’en 2022 avant de pouvoir enfin porter officiellement le nom de sa mère, David.

Derrière ce combat intime, l’autrice élargit son champ d’analyse et retrace la naissance des patronymes, leur symbolisme et ce qu’ils disent de l’identité d’une personne, les législations successives qui les régissent, mais aussi les rôles des prénoms, ou encore celui des pseudonymes.

Venant de Vanuatu, puis de la Nouvelle-Calédonie, c’est quand elle veut devenir éditrice et autrice que Léo Scheer, son pygmalion, lui suggère d’oublier son nom officiel pour prendre un nom de plume. Car un nom, c’est une marque.

Ce qui rapproche Angie David d’autres auteurs qui ont choisi de signer leurs œuvres de noms d’emprunt, de Claude Lévi-Strauss à Édouard Louis, exemples éclairants choisis pour montrer les différents aspects de cette dissimulation d’identité. On pourra y ajouter, pour d’autres raisons encore Romain Gary devenu durant quelques livres Émile Ajar tout comme Boris Vian devenu Vernon Sullivan. Et la liste est longue… La Renommée vient y ajouter une dimension féministe, comme Constance Debré avec son roman Nom.

Reste à souligner le style de la romancière qui offre au lecteur de s’immerger dans les souvenirs et les émotions, le pousse à s’interroger sur ce que représente son propre nom. Une introspection qui est aussi l’histoire d’une émancipation exaltante et inspirante.

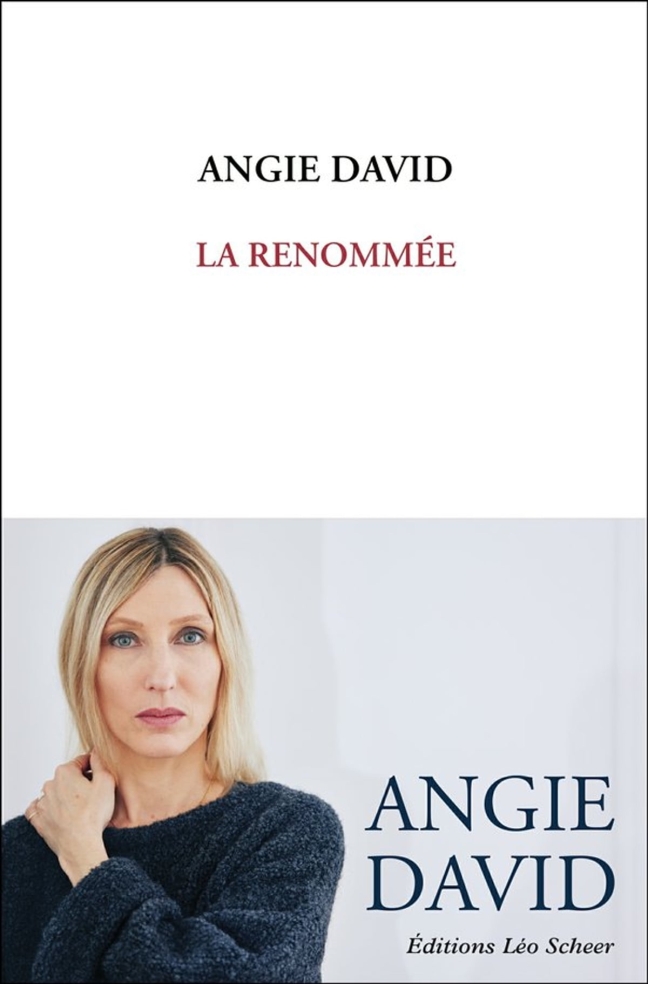

La Renommée

Angie David

Éditions Léo Scheer

Roman

160 p., 18 €

EAN 9782756123059

Paru le 7/02/2024

Où?

Le roman est situé en France, à Paris après des escales au Vanuatu et en Nouvelle-Calédonie. On y évoque aussi Fontaine-le-Comte dans la banlieue de Poitiers et Verrières dans la Vienne ainsi que Montpellier.

Quand?

L’action se déroule de 1978 à 2022.

Ce qu’en dit l’éditeur

Pourquoi révéler dans un livre ce nom que, toute ma vie, je me suis évertuée à cacher ? Parce que c’est la seule chose intéressante en littérature, la seule chose qui compte, parler de ce dont on a honte. Mais c’est aussi parce que ce nom, qui était celui de mon père, ce nom, aujourd’hui, n’est plus le mien.

Ce récit est là pour dire comment je me suis renommée, comment j’ai fait tomber le nom du père, ce bastion du patriarcat, en choisissant de porter celui de ma mère, jusqu’à ce que la loi m’autorise à devenir pleinement Angie David.

Les critiques

Babelio

Lecteurs.com

Actualitté

Antonym magazine

Les premières pages du livre

« Depuis plus de vingt ans, je me faisais appeler Angie David, mais c’était un mensonge, une usurpation. Puisque ce n’était pas mon nom, il n’avait que valeur de pseudonyme, c’est-à-dire aucune sur le plan juridique. Personne, en dehors de ma famille et de ceux qui me connaissent depuis l’enfance, n’était au courant, même des amis très proches, rencontrés à l’âge adulte, l’ignorent toujours, et le découvriront avec ce livre. Je me souviens du jour où ma fille, qui devait avoir 8 ans, l’a appris, elle était sous le choc : «Quoi, maman, tu ne t’appelles pas Angie David?» Découvrir que j’aurais été nonne dans une autre vie ne l’aurait pas plus surprise, il lui a semblé que je n’étais pas la femme qu’elle avait connue jusque-là.

C’est encore difficile de l’avouer, je n’ai jamais imaginé le faire un jour, et mon cœur se rétracte, comme lorsqu’on est pris la main dans le sac, si je mesure ce que je suis en train de faire. J’ai tout mis en œuvre pour que mon vrai nom n’apparaisse jamais, à tel point que je n’ai pas voulu me marier pour ne pas subir le moment où le maire déclinerait mon identité: «Angie Motard, consentez-vous à prendre pour époux…?» J’ai vécu pendant toutes ces années dans la peur de me trahir, de commettre une faute d’inattention, en donnant, par exemple, copie de mon passeport à Élise, la marraine de mon fils, si elle proposait de se charger d’une réservation commune pour un avion ou un hôtel avant un départ en vacances.

Aujourd’hui, je le révèle pourtant: mon seul patronyme était Motard, c’est celui que mon père m’a légué, mon nom de naissance, de «jeune fille», à distinguer du nom qu’une femme choisit de porter lorsqu’elle adopte celui de son conjoint. Dans chaque situation officielle, sur les papiers d’identité, la carte Vitale, la carte de crédit ou le chéquier, le livret de famille, la carte d’électeur, ce nom, Motard, revenait toujours. C’était une malédiction.

J’ai eu beau tout mettre en œuvre pour l’effacer, le réduire à néant, sa réalité brutale était là, incontournable. Quand je l’entendais, le prononçais ou même le lisais, c’était la même chose que de recevoir une gifle, j’ose le mot: une humiliation. Si une secrétaire m’annonçait à voix haute dans la salle d’attente du médecin ou du dentiste avec lequel j’avais rendez-vous : «Madame Motard?» je baissais la tête et m’empressais de la rejoindre, pour en faire cesser l’écho dans la pièce et échapper aux regards des autres patients, qui n’en pensaient sûrement pas grand-chose, mais j’avais l’impression qu’ils se disaient tous: «C’est pas terrible, de s’appeler comme ça, surtout pour une femme.» Et si je prétendais être Angie David, cela posait ensuite problème avec la Sécurité sociale, qui ne pouvait pas m’identifier. J’étais coincée.

Il y avait quelque chose de délirant dans cette représentation amplifiée de l’effet que pouvait produire ce nom dit publiquement. Un côté paranoïaque ou autocentré, puisque les inconnus que vous croisez ne vous analysent pas à la loupe, ils s’en fichent, on le sait en vieillissant, le monde entier n’a pas les yeux braqués sur vous en permanence, comme on a tendance à le croire quand on est jeune, et qu’il nous est impossible d’être naturels, décomplexés. Mme Frankenstein ou Mme Connard les auraient sûrement fait réagir, parce que cela évoque une figure monstrueuse ou ridicule. Motard, ce n’est juste pas très beau, pas seyant ; cela suffisait à me le rendre détestable.

Alors pourquoi écrire un livre à ce sujet? Maintenant que je peux, après toutes ces années, l’éradiquer enfin, faire en sorte que ce nom que j’ai, par tous les moyens, réussi à dissimuler ne surgisse pas, voilà que je vais le crier sur tous les toits, puisque c’est ça, écrire, rendre public. Est-ce parce que je m’appelle vraiment Angie David désormais, ou parce que c’est la seule chose intéressante en littérature, raconter ce qu’on ne peut pas dire, avouer ce qu’on cache, ce dont on a honte?

Le nom du père

La raison pour laquelle je rejette le nom du père, c’est qu’il s’agit du nom de mon père, justement, et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il n’en a pas été un. Non seulement il ne m’a pas désirée à la naissance, mais il n’a pas réussi, même plus tard, à m’aimer. D’après les souvenirs de ma mère, et ce que l’on peut vaguement deviner sur quelques photos, jusqu’à mes 2 ans, Jean-Luc était plutôt gentil, et éprouvait de la tendresse pour la toute petite fille que j’étais; mais, à partir de notre départ pour le Vanuatu, cet archipel perdu au milieu du Pacifique sud, son attitude a changé, il s’est montré indifférent, voire agacé par ma présence, et il m’a laissée tomber, confiant à Sylvie le soin exclusif de m’élever.

Cet abandon était la conséquence de son égoïsme et d’une forme d’immaturité, un refus d’assumer ses responsabilités les plus élémentaires, celles qui nous obligent à l’égard de nos parents et de nos enfants. Tout ce qui comptait, pour lui, c’était de profiter à fond de la liberté qu’offraient les îles au début des années 1980, d’expérimenter le trip hippie jusqu’au bout. Un enfant est une entrave à l’exercice d’une telle liberté, surtout en ce qui concerne la sexualité – mes parents n’ayant cessé d’avoir des relations extraconjugales, plus ou moins officielles.

Tous deux savaient que je ne pouvais que juger et condamner leur tendance à aller voir ailleurs : l’enfant a l’intuition que si ses parents risquent de refaire leur vie avec quelqu’un d’autre, cela joue contre son intérêt. Il sera négligé au profit de demi-frères et demi-sœurs qui compteront plus que lui, sans parler des problèmes de succession à venir. Rien n’était plus déplacé que de m’emmener chez l’un ou l’une de leurs amis, avec qui l’un ou l’autre entretenait une liaison. Quoi de plus sordide que la façon dont l’amant ou la maîtresse du moment se montrait attentionné à mon égard, pour se faire bien voir de mes parents, ou les décharger d’une infime part de culpabilité. C’était non seulement déplacé, mais inutile : Sylvie ne se sentait pas fautive parce qu’elle s’occupait de moi, et Jean-Luc, lui, s’en fichait éperdument.

Bien que ce ne soit plus du tout la mode au milieu des années 1970, mes parents ont trouvé judicieux de se marier, pour ne pas faire comme tout le monde et organiser une grande fête. Ils avaient 20 ans, ne se connaissaient que depuis quatre mois, le coup de foudre, ce mariage était l’apogée de la passion qu’ils éprouvaient alors l’un pour l’autre. C’était aussi un moyen d’acter une situation au départ scabreuse, ma mère étant sortie pendant deux ans avec le meilleur ami de mon père, avant de tout quitter pour ce dernier. Ce mariage s’est avéré préjudiciable pour moi, aucun des deux n’a pensé une seule seconde aux conséquences que cela aurait sur l’enfant qu’ils ne tarderaient pas à avoir.

En 1978, l’année où je suis née, l’enfant d’un couple marié était de facto l’enfant légitime du mari, et avait l’obligation de porter son nom. Cette règle datant de 1794 est restée inchangée jusqu’en 2005. Après la Révolution française, où la plus grande liberté a été accordée aux individus qui pouvaient choisir le prénom et le nom qu’ils souhaitaient, selon leur fantaisie, la reprise en mains a été totale. Il s’agissait d’affirmer la puissance de l’État et de l’administration, et d’assurer la continuité patrimoniale au sein d’une même famille. Au début du XIXe siècle, pendant que naissait le monde moderne, on s’est débarrassé de la souveraineté de Dieu pour la remplacer par celle du pater familias, devenu la figure toute-puissante.

L’affirmation du patriarcat est allée de pair avec l’essor de la société bourgeoise et du capitalisme. Pour garantir la transmission des richesses et éviter leur dispersion, le mari détenait l’ensemble des prérogatives légales et financières, l’épouse restait à la maison pour s’occuper des enfants, lesquels héritaient ensuite de la fortune familiale, tout en s’engageant à la préserver et à la faire fructifier selon les mêmes modalités. Le patronyme traduisait ce passage de relais, nous étions les enfants de notre père, sa propriété. Lorsqu’on naissait garçon, et que, de fils, on devenait père à son tour, on avait pour mission de transmettre le nom à la génération suivante. Pour une femme, même si on décidait de ne pas utiliser le nom de son mari, usage qui n’a jamais été imposé, on ne pouvait cependant pas transmettre son propre nom, sauf à être célibataire et à avoir un enfant dit naturel.

Dieu était mort, restait à dégommer le père. Si l’on en croit le mythe du parricide originel élaboré par Freud dans Totem et tabou, qui serait le fondement de la civilisation, les fils ont tué le patriarche il y a longtemps, avant de le manger, pour obtenir l’accès à toutes les femmes du clan. Le remords qui s’est ensuivi a structuré l’organisation sociale des premiers hommes, qui ont érigé deux grands interdits : le meurtre et l’inceste. De là, l’idée que la fonction du père est essentiellement symbolique ; qu’il soit vivant ou mort, présent ou absent, aimant ou détaché, seul compte le fait qu’il existe : le nom du père en tenant lieu de preuve. Comment savoir si un père est bien le sien, si on ne porte pas son nom? Et d’ailleurs, peu importe qu’il le soit biologiquement tant que, justement, on s’appelle comme lui. Cette logique fonctionne aussi dans l’autre sens, puisque pour un enfant adultérin, la génétique ne résout rien, la souffrance vient du manque de reconnaissance et de l’impossibilité de porter le nom de son père.

Le patronyme est l’incarnation du tiers chargé de couper le cordon ombilical, c’est la lame qui sépare la mère de l’enfant, qui permet d’ouvrir celui-ci au monde extérieur et de prévenir l’inceste. En m’interdisant d’être une David, le nom de mon père a opéré tel un couperet entre ma mère et moi, même s’il n’a pas empêché la fusion résultant du fait que nous étions le plus souvent toutes les deux.

Le problème de ces théories psychanalytiques ou anthropologiques, c’est qu’elles étaient efficientes tant que nos sociétés fonctionnaient sur un mode archaïque. Le père qui personnifie l’autorité et assume la charge de famille, celui qu’on craint même si on ne fait que le croiser, contre lequel nous protègent la mère et la fratrie; mais les babas cool dont faisaient partie mes parents ont mis à mal les structures élémentaires de la parenté.

*

Jean-Luc n’a pas seulement échoué à être un chef de famille, il a refusé ce rôle, il s’y est opposé. Dans les années 1970, il fallait déconstruire les instances de pouvoir qui maintenaient la population, et en particulier les jeunes, sous une chappe de plomb. L’école, l’hôpital psychiatrique, la prison, l’armée… Éduquer un enfant, autrefois, revenait à le mater, à le réduire au silence, et c’est contre cette conception que ceux qui prolongeaient l’esprit de Mai 68 se sont insurgés. Ce renversement de l’autorité a été salutaire, même si la génération suivante, celle des enfants de hippies, s’est retrouvée dans un entre-deux inconfortable. Nos parents étaient laxistes, mais se montraient parfois sévères, parce qu’ils ne supportaient pas que les enfants débordent et ne restent pas à leur place, sans se soucier pour autant de nous offrir un cadre, des règles, peut-être injustes, mais qui auraient eu le mérite d’être claires. Personne n’a eu peur de nous laisser grandir sans ancrage, culturel ou religieux, et nous avons dû nous débrouiller pour nous forger une identité et nous intégrer dans le monde. Il est vrai que nous partions de rien, puisque tout avait valdingué, et que nous n’en étions encore qu’au stade expérimental.

Le gâchis de la relation avec mon père, j’en ai parlé dans quasiment chacun de mes livres, mais ce que j’ai tu jusqu’à aujourd’hui, c’est l’histoire de ce nom qu’il m’a transmis. M’appeler comme lui alors qu’il ne s’est pas du tout occupé de moi, je l’ai vécu comme une double peine. Ce n’était pourtant pas le résultat de sa propre volonté, Jean-Luc était lui aussi une victime du système. La loi faisait peser sur les épaules d’un jeune homme des prérogatives auxquelles il était pourtant prêt à renoncer, à commencer par le fait que je m’appelle Motard. Il n’aimait pas son nom et se fichait du fait que je le porte, n’ayant pas besoin de prouver sa paternité à mon endroit – peut-être même aurait-il préféré être délesté de ce poids. S’il avait de nombreux défauts, on ne peut lui reprocher d’avoir été macho, de s’être comporté avec sa progéniture comme s’il s’était agi de sa chose.

Extrait

« Je suis finalement née en 2002, à l’âge de 24 ans. Avant cela, j’ai toujours eu l’impression de marcher à côté de ma vie, j’étais en stand-by, dans l’attente que s’accomplisse un destin dont je ne me résignais pas à croire qu’il serait banal. Mon enfance et mon adolescence sous les tropiques, pour avoir été heureuses, paradisiaques même, n’ont pas suffi à mon épanouissement, puisque j’ai toujours eu envie de venir m’installer à Paris pour y exercer un métier dans l’art, y mener une existence à la fois chic et bohème, libre aussi du regard des autres, Nouméa s’apparentant à une sorte de Santa Barbara où tout le monde se connaît et s’épie. » p. 57

À propos de l’autrice

Angie David © Photo Vincent FerraneAngie David est écrivaine et éditrice. On lui doit, notamment, Dominique Aury (Goncourt de la biographie, 2006) et Sylvia Bataille (2013. (Source: Éditions Léo Scheer)

Page Wikipédia de l’autrice

Page Facebook de l’autrice

Compte Instagram de l’autrice

Tags

#larenommee #Angie David #editionsleoscheer #hcdahlem #roman #RentréeLittéraire2024 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #MardiConseil #RentreeLitteraire24 #rentreelitteraire #rentree2024 #RL2024 #lecture2024 #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #litterature #bookstagram #bookstagramfrance #lecturedumoment #bibliophile #avislecture #chroniqueenligne #chroniquelitteraire #jaimelire #lecturedumoment #book #bookobsessed #bookshelf #booklover #bookaddict #reading #bibliophile #bookstagrammer #bookblogger #readersofinstagram #bookcommunity #reader #bloglitteraire #aupouvoirdesmots #enlibrairie