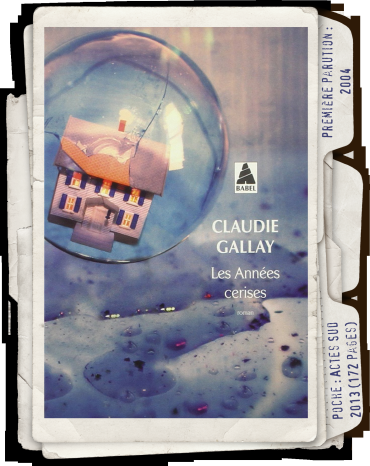

Il y a deux ans, Seule Venise m’a beaucoup touchée grâce à la douceur et à la mélancolie qui se dégageaient de la plume de Claudie Gallay. Quand je suis tombée sur Les années cerises, je suis immédiatement tombée sous le charme de ce titre qui évoque pour moi « le temps des cerises », des années d’insouciances, à la fois folles et pleines d’espoir. J’ai trouvé la présentation de l’éditeur magnifique, et je me suis jetée sur ce tout petit roman.

Quatrième de couverture

A l’école, on l’appelle l’Anéanti. Pas seulement parce qu’il collectionne les zéros : sa maison, à l’écart du village, est menacée d’être engloutie par une falaise qui s’effrite peu à peu. Et alors que tous : autorités, voisins, famille, conseillent à ses parents de déménager le plus rapidement possible, ils s’accrochent à leur chez-eux. La mère surtout, qui ne se soucie guère de rassurer son fils et distribue les claques plus facilement que les câlins. C’est dehors que le jeune garçon trouve de l’affection et des raisons d’aimer la vie : en s’occupant des animaux de la ferme de pépé et mémé, en rêvant à la grande soeur de son ami Paulo, en faisant de la balançoire sur le cerisier planté au bord du gouffre…

Roman mélancolique, Les Années cerises est éclairé par l’immense tendresse de Claudie Gallay pour les personnages en marge et les enfants trop sensibles ; son style simple, doux et sincère touche au coeur.

Narré à la première personne, Les années cerises ne parle pas des affres du danger posé par cette falaise qui s’effrite sous une maison. La voix, parfois naïve, parfois très terre-à-terre de Pierre-Jean m’a tout de suite attachée à lui. Pierre-Jean rame à l’école, « tape la nuit » avec les pieds, avec les mains dans son lit, contre sa volonté et sans comprendre pourquoi. Il est amoureux, il désire. J’ai été touchée par la solitude de cet enfant qui évolue aux côtés de personnes qui ont très peu de considération pour lui : ses camarades de classe ne s’adressent à lui qu’en utilisant son humiliant surnom, « l’anéantit », son instituteur est désespéré par ses piètres résultats scolaires, sa mère ne communique avec lui qu’en lui donnant des claques… Il essaye pourtant de se construire malgré tout, en trouvant par exemple refuge chez ses grands-parents qui semblent bien plus à même de l’écouter que ses propres parents, dépassés par la situation qu’ils doivent affronter.

Il y a un doux parfum de nostalgie, de mélancolie, dans ce roman. J’ai senti les odeurs de la campagne, la douceur des bonheurs simples (soigner les chevaux, vider les poulets, s’envoler sur une balançoire). Comme si, l’espace de 172 pages, le temps pouvait arrêter sa course folle et s’écouler tranquillement, à son rythme.

Cette maison qui s’effondre, c’est un prétexte pour parler de l’enfance qui ne s’en va pas encore vraiment, mais fait doucement place à l’adolescence ; c’est un prétexte pour parler de liens familiaux, de conflits, de besoin d’amour, de tendresse et d’identité.

Voici un tout petit roman qui se lit très vite et se savoure comme un bonbon doux-amer: les pages se tournent tranquillement, comme un bonbon qui fond dans la bouche. Parfois c’est triste, ça pique, mais en même temps, c’est doux, ça fait du bien. En fait, c’est exactement ça. La tendresse de ce roman m’a fait un bien fou !