J'avais checké les sites d'infos en soufflant sur mon café, et laissé mon ordinateur allumé. Préparé les tartines des enfants en avalant rapidement la mienne, parce que, forcément, j'avais perdu du temps en vérifiant aussi mes mails. J'avais pressé les loulous pour qu'ils mettent leurs chaussures, les deux, plutôt que rester plantés là, la basket gauche à la main, à raconter leurs histoires. On avait joué à l'avion, comme souvent le matin : cartables-valises dans la soute, billets d'embarquement, merci-d'attacher-vos-ceintures et bon vol en direction de l'école. J'avais pesté au moment de reprendre la voiture, parce que j'avais oublié de m'arrêter acheter des patates pour la soupe. Je m'étais changée en arrivant et j'avais serré les dents sur ma séance d'abdos-fessiers en ligne, en notant mentalement sur quels chapitres je devais absolument travailler dans la matinée.

Et puis, j'ai fermé la fenêtre de la gym.

La page d'info, restée ouverte, m'a sauté à la gueule.

Inutile de dire, je suppose, que j'ai passé les deux heures qui ont suivi à chercher sur les réseaux sociaux le moindre signe de ceux qui vivent ou travaillent à Bruxelles. Que j'ai respiré un peu mieux à chaque fois que l'un d'eux se manifestait, avec un message toujours sensiblement le même, choqué. Que j'ai actualisé à tout va, avec la télé en fond sonore. Que j'ai hésité à reprendre les enfants dès que la sonnerie retentirait ou à les laisser comme prévu à la garderie. Les sniffer le plus tôt possible, ou les laisser avec leurs copains plutôt que de leur imposer deux aller-retour en une heure pour cause de réunion de parents, sans avoir le temps de répondre à leurs éventuelles questions? Je les ai laissés; je voulais qu'on rentre "pour de bon", qu'on retrouve un cocon, qu'ils se gavent de dessins animés et mettent du brol partout sans qu'on leur demande de ranger ou de se calmer.

Je suis triste, en colère, avec une légère gueule de bois. J'en veux à mort à ces tarés parce qu'à cause d'eux mon fils qui n'a même pas 7 ans connaît le sens du mot attentat. Je leur en veux parce que je m'aperçois qu'ils m'ont déjà ôté une bonne partie de mes illusions. Je leur en veux quand je prends conscience qu'hier j'étais inquiète, révoltée, choquée, mais pas vraiment étonnée, dans le fond. Je leur en veux parce que j'en ai marre d'être successivement Charlie, Paris, Tunisie, Bamako et que la liste semble ne plus attendre de point final. Je leur en veux quand je vois que le fils d'une amie, guère plus grand que le mien, dit que oui, d'accord, c'est à Bruxelles, mais que maintenant y en a tout le temps. Parce que ce n'est pas ce monde là que je veux pour mes enfants. Je leur en veux pour toutes ces personnes qui ont perdu un proche, pour tous ceux qui, ici ou ailleurs, ont peur d'aller travailler. Je leur en veux parce qu'ils tuent au nom d'un dieu qui ne les reconnaîtrait pas, parce qu'ils jettent l'opprobre sur toute une communauté qui ne les reconnaît pas davantage. Parce qu'ils n'ont même pas le courage d'admettre qu'ils sont juste cons et tarés.

Alors hier soir, je n'ai pas eu le courage de ressortir acheter des frites. Mais j'ai fait comme Charline en novembre : j'ai bu une pinte et je l'ai levée bien haut.

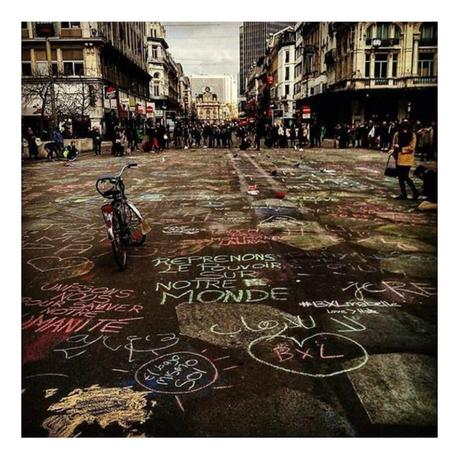

Les trois jours de deuil national voudraient que mon blog reste silencieux. Je n'aurai de toute façon sans doute pas le coeur de rédiger grand chose et la tête n'est pas davantage au travail. Mais je vais lire et je vous exhorte à en faire autant. Parce qu'on n'a encore rien inventé de mieux pour oublier. Et parce que la culture, c'est notre arme, à nous. Voyez comme ils ont déjà montré qu'ils en avaient peur. Lisez, parlez, dessinez, écrivez, faites passer, informez, apprenez, cultivez. Et prenez tout ce qu'il y a à prendre, les beaux moments comme les jolies photos.

(@kellybecu sur Instagram)

Comme pour New York, comme pour Paris, on se souviendra de ce que l'on faisait et on se dira que c'était un mardi...