Récemment, j’ai de nouveau fait une petite incursion dans le cinéma américain. Commençons par Casablanca, l’histoire d’un couple au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Richard (Humphrey Bogart) et Ilsa (Ingrid Bergman) se rencontrent et s’aiment à Paris, juste avant l’arrivée des Allemands. Ils sont censés s’enfuir ensemble, se marier… Mais le soir du départ, la belle ne vient pas. Des années plus tard, le hasard les fera se retrouver dans une Casablanca tiraillée entre Vichy, les officiers allemands et la Résistance. Rick a entre les mains deux titres de transport destinés à une figure emblématique, rescapée des camps de concentration — mais l’épouse qui accompagne ce héros n’est autre qu’Ilsa…

J’ai beaucoup aimé l’atmosphère de ce film, le portrait de Casablanca au cœur de la guerre, et l’histoire des deux personnages. Entre cynisme et idéal, force et vulnérabilité, Richard présente un visage très émouvant. Isla, déchirée entre deux hommes, est elle aussi bouleversante. Aucun ne peut oublier leur histoire, mais le conflit fait rage autour d’eux et leurs vies ne leur appartiennent plus entièrement. En plus de l’amour de l’autre, il y a l’amour de la patrie et de la liberté ; j’ai entendu dans ce film une Marseillaise bien plus passionnée que ce à quoi nous sommes aujourd’hui habitués.

Ensuite, le bouleversant Elephant Man de David Lynch, avec Anthony Hopkins et John Hurt. Le film est de 1980, mais tourné en noir et blanc. C’est une adaptation romancée de la vie de Joseph Merrick (John dans le film), un homme atrocement défiguré et traité pendant la majeure partie de sa vie comme un phénomène de foire.

Sous l’emprise d’un « propriétaire » qui le maltraite (et entretient avec lui une relation malsaine et perturbante, évoquant celle d’un maître qui bat sans merci un animal domestique, tout en gardant pour lui un attachement sincère), John (John Hurt) est découvert et recueilli dans un hôpital par un jeune chirurgien (Anthony Hopkins). Celui-ci ne peut bien sûr le soigner, mais lui offre au moins une existence plus digne. Cet homme, qu’on croit d’abord attardé mentalement, se révèle peu à peu comme un être doué d’intelligence et d’une grande sensibilité. Divers personnages, capables de voir l’être humain derrière l’apparence difforme, développent envers lui un véritable attachement, tandis que d’autres cherchent toujours à profiter de lui comme d’un monstre à parader dans une cage.

Cette histoire évoque la différence et les apparences avec lucidité et finesse, ainsi que beaucoup d’émotion. On découvre vite que la bonne société anglaise, si policée, ne se montre guère plus humaine que les masses vulgaires et hurlantes qui se pressaient auparavant pour voir le « monstre ». Ce ne sont que des personnes choisies qui se démarquent, et pas toujours celles qu’on croirait au premier abord.

Le personnage de John est désarmant de pureté, ne montrant quasiment jamais de révolte envers l’existence ou ceux qui le maltraitent, mais seulement une infinie douceur… qui le rend d’autant plus vulnérable. Son raffinement, sa sensibilité sont abordés par touches, formant un contraste criant avec le mépris abject auquel il est soumis. John qui porte constamment sur lui un portrait de sa mère, dont la beauté stupéfie tous ceux auxquels il le montre… Cette mère dont il aurait tant voulu qu’elle soit fière de lui.

Enfin, le film est simplement beau, avec une musique à donner le frisson, une esthétique prononcée qui tient presque du surréalisme lors de certaines séquences. Un voyage sombre et magique dans l’âme humaine, avec toute sa médiocrité, sa perversité et sa grandeur.

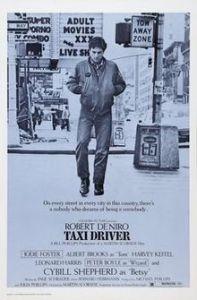

Finalement, pour clore ce petit cycle, Taxi Driver de Martin Scorsese. Travis Bickle (Robert de Niro), un vétéran de la guerre du Vietnam, est chauffeur à New York. Insomniaque, il passe ses nuits à sillonner la ville dans son taxi, immergé dans les bas-fonds et la débauche… Au fil du film, il semble se perdre de plus en plus, envahi par un dégoût et une révolte qui se muent en une violence croissante. Deux visages se détachent de ce monde qui l’écœure : Betsy (Cyrill Shepherd), jeune femme politiquement engagée, qu’il idéalise totalement au départ mais qui tombera vite de son piédestal ; et Iris (Jodie Foster), petite prostituée de douze ans que Travis aspire à amener vers la rédemption. Mais aucune des deux ne semble pouvoir le sauver de lui-même…

J’ai beaucoup aimé l’atmosphère du film, cette faune nocturne new-yorkaise, le monde obscur que Travis paraît traverser comme un fantôme. Le personnage est extrêmement seul, ne dévoilant un peu de lui-même qu’à son journal ; ses tentatives de se rapprocher de Betsy et d’Iris sont d’une touchante maladresse. On le sent distant, comme cassé de l’intérieur, et détaché. Il est essentiel de savoir qu’il revient du Vietnam, ce qui pose sur le personnage une tout autre lumière, mais n’est abordé que très brièvement ou par allusions dans le film ; c’est un aspect que j’aurais aimé voir creusé davantage.

Au fur et à mesure, Travis perd de plus en plus le contact avec la réalité, créant une atmosphère vraiment inquiétante… La fin, à la fois très violente et d’une certaine ambiguïté, m’a inspiré un sentiment assez confus. Sans trop en dévoiler, disons simplement qu’elle soulève beaucoup de questions.

Après cela, je repars dans le cinéma français : Mireille Darc, Depardieu et Marion Cotillard, principalement. À bientôt pour de nouvelles aventures !

Publicités