En deux mots:

De 1992 à 1998 une bande de jeunes tout juste sortis de l’adolescence vont tenter de prendre leur place dans la société. Anthony, Clem, Steph, Hacine et les autres ne veulent pas finir comme leurs parents, ne veulent pas crever dans leur vallée lorraine que l’industrie a désertée.

Ma note:

★★★★★ (coup de cœur, livre indispensable)

Prix Blù Jean-Marc Roberts – 2018

La Feuille d’or de la ville de Nancy, prix des Médias France Bleu-France 3-L’Est Républicain 2018

Ma chronique:

Lorraine, cœur d’acier… rouillé

Après Aux animaux la guerre, Nicolas Mathieu revient avec un magnifique roman qui, à travers les portraits d’une bande de jeunes dans une Lorraine désindustrialisée, raconte la France des années 90. Fort, juste, dramatiquement vrai.

Balzac, Hugo, ou encore… Karine Tuil. Il y a dans le second roman de Nicolas Mathieu la faconde de l’auteur de La Comédie humaine, la dimension sociale et politique de l’auteur des Misérables et l’art de dépeindre une époque de la romancière de L’Insouciance. Autant dire que je place Leurs enfants après eux dans le carré la plus précieux de ma bibliothèque, celui des livres «indispensables» dont j’imagine qu’ils pourraient devenir des classiques.

Le roman s’ouvre au bord d’une plage, durant l’été 1992. Anthony s’y prélasse avec quelques copains, essayant de tuer le temps. Au sortir de l’adolescence, son horizon n’est guère enthousiasmant. Dans une Lorraine qui a beau comporter de nombreuses localités se terminant par «ange», c’est plutôt le diable qui semble avoir pris le contrôle du territoire. Après la fin du charbon, c’est la fin de la sidérurgie. La désindustrialisation a déjà fait des ravages. Le chômage a frappé les enfants du baby-boom et s’est étendu comme un cancer aux stigmates visibles dans tout le paysage. Comment s’imaginer un avenir au milieu de friches industrielles, d’usines désaffectées, de commerces ayant définitivement tiré leur rideau de fer? « Le paradis était perdu pour de bon, la révolution n’aurait pas lieu; il ne restait plus qu’à faire du bruit. » Le bruit des motos pétaradantes ou celui de groupes tels que Nirvana ou Queen vont du reste accompagner le lecteur tout au long du roman. L’YZ que son père garde au fond de son garage va servir à Anthony à rejoindre la fête donnée dans une villa à quelques kilomètres de chez lui. Avec son cousin, il va essayer de trouver dans l’alcool, la drogue et le sexe de quoi agrémenter son spleen. Sauf qu’au petit matin, le bilan est loin d’être grandiose. Outre une altercation avec Hacine qui tentait de s’incruster dans cette fête, et une bonne gueule de bois, il constate que la moto a été volée.

Il retourne chez lui la peur au ventre, car il n’a pas demandé l’autorisation à son père et sait combien ce dernier tenait à cette moto, même s’il ne s’en servait plus guère. Hélène, sa mère, redoute tout autant la réaction de son mari et décide de se rendre chez le père de Hacine pour récupérer l’YZ, sans succès. Car cette dernière est en train de brûler au milieu de curieux ébahis.

Si l’on peut parler ici d’acte fondateur, c’est parce que cet événement cristallise toutes les rancœurs, toutes les peurs, tous les drames à venir.

Hacine se fait proprement défoncer par son père, l’immigré forcément accusé de tous les maux. Patrick s’en prend à sa femme Hélène et à Anthony, provoquant l’éclatement de la famille. La vengeance va entraîner la déchéance…

Nicolas Mathieu a découpé son roman en quatre périodes, quatre étés de 1992 à 1998 qui nous permettent, outre le passage de l’adolescence à l’âge adulte d’Anthony, de Hacine, de Clem, de Steph et des autres, de suivre l’actualité politique et l’actualité sportive. De la montée du front national à la Coupe du monde de football, l’auteur montre comment ces événements accompagnent le quotidien et marquent les esprits jusqu’à bousculer quelques existences. Car les drames et les réussites servent aussi de révélateur. À l’aune de cette époque floue et instable, entre la chute du mur de Berlin et celle des Twin Towers, la seule issue raisonnable semble devoir être la fuite.

Disons encore quelques mots du style de Nicolas Mathieu. Il a parfaitement su retrouver le ton, les expressions et le ressenti de ses personnages – il est de la même génération – avec cette dose de violence et de fatalisme qui leur colle à la peau et qui vont faire voler en éclats leurs rêves. Retrouvant l’ambiance de son roman noir, Aux animaux la guerre, Nicolas Mathieu nous livre un constat aussi lucide que douloureux. Et qui résonne d’autant plus fort en moi, car je fais partie de ces Lorrains qui ont choisi de s’exiler sous des cieux plus cléments.

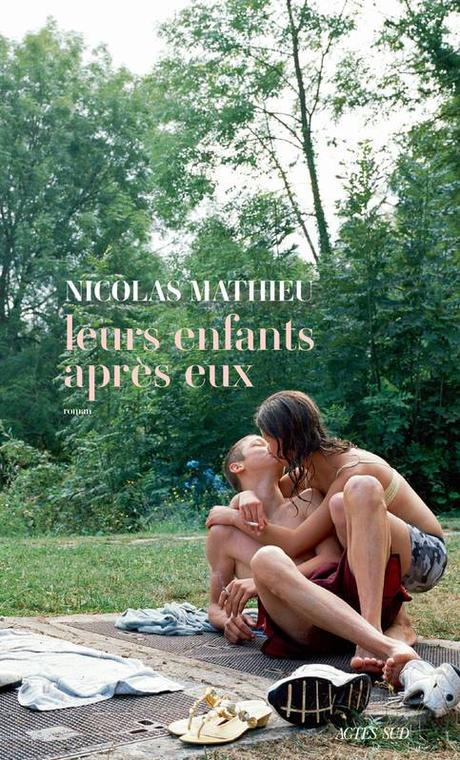

Leurs enfants après eux

Nicolas Mathieu

Éditions Actes Sud

Roman

432 p., 21,80 €

EAN : 9782330108717

Paru le 23 août 2018

Où?

Le roman se déroule en France, principalement dans le Grand-Est, dans des villes de Lorraine que l’auteur recompose, entre Metz et le Luxembourg. On y évoque aussi des voyages en voiture jusqu’à Tétouan au Maroc avec des étapes à Orléans, Poitiers, Tours, Gibraltar, Ceuta où via Villeurbanne, Marseille, Tanger.

Quand?

L’action se situe de 1992 à 1998, avec quelques retours en arrière.

Ce qu’en dit l’éditeur

Août 1992. Une vallée perdue quelque part dans l’Est, des hauts-fourneaux qui ne brûlent plus, un lac, un après-midi de canicule. Anthony a quatorze ans, et avec son cousin, pour tuer l’ennui, il décide de voler un canoë et d’aller voir ce qui se passe de l’autre côté, sur la fameuse plage des culs-nus. Au bout, ce sera pour Anthony le premier amour, le premier été, celui qui décide de toute la suite. Ce sera le drame de la vie qui commence.

Avec ce livre, Nicolas Mathieu écrit le roman d’une vallée, d’une époque, de l’adolescence, le récit politique d’une jeunesse qui doit trouver sa voie dans un monde qui meurt. Quatre étés, quatre moments, de Smells Like Teen Spirit à la Coupe du monde 98, pour raconter des vies à toute vitesse dans cette France de l’entre-deux, des villes moyennes et des zones pavillonnaires, de la cambrousse et des ZAC bétonnées. La France du Picon et de Johnny Hallyday, des fêtes foraines et d’Intervilles, des hommes usés au travail et des amoureuses fanées à vingt ans. Un pays loin des comptoirs de la mondialisation, pris entre la nostalgie et le déclin, la décence et la rage.

« AU DÉPART, ON POURRAIT TENTER CETTE HYPOTHÈSE : un roman, ça s’écrit toujours à la croisée des blessures. Ici, j’en verrais trois, disons les miennes.

D’abord, l’adolescence. J’ai été cet enfant qui finit, qui rêve de sortir avec la plus belle fille du bahut, et veut sa part du gâteau. Et puis la plus belle fille ne veut rien savoir, le monde reste insaisissable, le temps passe et c’est encore le pire. Il y aura des étés, des flirts, les poils qui poussent, la voix qui mue. Ce sera le plus beau de la vie, et le plus cruel aussi. Dans une histoire, j’essaierai de mettre des mots là-dessus, la cicatrice à partir de quoi tout commence.

L’autre plaie, ce serait celle du social et des distances. Quand j’étais petit, on m’a raconté un mensonge, que le monde s’offrait à moi tel quel, équitable, transparent, quand on veut on peut. Mais un jour, peut-être grâce aux livres, le voile s’est déchiré et j’ai commencé à comprendre. Cette leçon des écarts, des legs et des signes distinctifs, cette vérité des places et des hiérarchies, ce sera mon carburant.

Enfin, il y a ce départ. Je suis né dans un monde que j’ai voulu fuir à tout prix. Le monde des fêtes foraines et du Picon, de Johnny Hallyday et des pavillons, le monde des gagne-petit, des hommes crevés au turbin et des amoureuses fanées à vingt-cinq ans. Ce monde, je n’en serai plus jamais vraiment, j’ai réussi mon coup. Et pourtant, je ne peux parler que de lui. Alors j’ai écrit ce roman, parce que je suis cet orphelin volontaire. » N. M.

Les critiques

Babelio

Lecteurs.com

Télérama (Michel Abescat)

Culturebox (Anne Brigaudeau)

Blog Encore du Noir

Blog Quatre sans quatre (Accompagné de la playlist du livre)

Blog Les livres de Joëlle

Blog Mes p’tits lus

Blog Blablablamia

Nicolas Mathieu parle de son roman Leurs enfants après eux © Production Actes Sud

Les premières pages du livre

« Debout sur la berge, Anthony regardait droit devant lui.

À l’aplomb du soleil, les eaux du lac avaient des lourdeurs de pétrole. Par instants, ce velours se froissait au passage d’une carpe ou d’un brochet. Le garçon renifla. L’air était chargé de cette même odeur de vase, de terre plombée de chaleur. Dans son dos déjà large, juillet avait semé des taches de rousseur. Il ne portait rien à part un vieux short de foot et une paire de fausses Ray-Ban. Il faisait une chaleur à crever, mais ça n’expliquait pas tout.

Anthony venait d’avoir quatorze ans. Au goûter, il s’enfilait toute une baguette avec des Vache qui Rit. La nuit, il lui arrivait parfois d’écrire des chansons, ses écouteurs sur les oreilles. Ses parents étaient des cons. À la rentrée, ce serait la troisième.

Le cousin, lui, ne s’en faisait pas. Étendu sur sa serviette, la belle achetée au marché de Calvi, l’année où ils étaient partis en colo, il somnolait à demi. Même allongé, il faisait grand. Tout le monde lui donnait facile vingt-deux ou vingt-trois ans. Le cousin jouait d’ailleurs de cette présomption pour aller dans des endroits où il n’aurait pas dû se trouver. Des bars, des boîtes, des filles.

Anthony tira une clope du paquet glissé dans son short et demanda son avis au cousin, si des fois lui aussi ne trouvait pas qu’on s’emmerdait comme pas permis.

Le cousin ne broncha pas. Sous sa peau, on pouvait suivre le dessin précis des muscles. Par instants, une mouche venait se poser au pli que faisait son aisselle. Sa peau frémissait alors comme celle d’un cheval incommodé par un taon. Anthony aurait bien voulu être comme ça, fin, le buste compartimenté. Chaque soir, il faisait des pompes et des abdos dans sa piaule. Mais ce n’était pas son genre. Il demeurait carré, massif, un steak. Une fois, au bahut, un pion l’avait emmerdé pour une histoire de ballon de foot crevé. Anthony lui avait donné rendez-vous à la sortie. Le pion n’était jamais venu. En plus, les Ray-Ban du cousin étaient des vraies.

Anthony alluma une clope et soupira. Le cousin avait bien ce qu’il voulait. Anthony le tannait depuis des jours pour aller faire un tour du côté de la plage des culs-nus, qu’on avait d’ailleurs baptisée ainsi par excès d’optimisme, parce qu’on n’y voyait guère que des filles topless, et encore. Quoi qu’il en soit, Anthony était complètement obnubilé.

– Allez, on y va.

– Non, grogna le cousin.

– Allez. S’te plaît.

– Pas maintenant. T’as qu’à te baigner.

¬– T’as raison…

Anthony se mit à fixer la flotte de son drôle de regard penché. Une sorte de paresse tenait sa paupière droite mi-close, faussant son visage, lui donnant un air continuellement maussade. Un de ces trucs qui n’allaient pas. Comme cette chaleur où il se trouvait pris, et ce corps étriqué, mal fichu, cette pointure 43 et tous ces boutons qui lui poussaient sur la figure. Se baigner… Il en avait de bonnes, le cousin. Anthony cracha entre ses dents.

Un an plus tôt, le fils Colin s’était noyé. Un 14 juillet, c’était facile de se rappeler. Cette nuit-là, les gens du coin étaient venus en nombre sur les bords du lac et dans les bois pour assister au feu d’artifice. On avait fait des feux de camp, des barbecues. Comme toujours, une bagarre avait éclaté un peu après minuit. Les permissionnaires de la caserne s’en étaient pris aux Arabes de la ZUP, et puis les grosses têtes de Hennicourt s’en étaient mêlées. Finalement, des habitués du camping, plutôt des jeunes, mais aussi quelques pères de famille, des Belges avec une panse et des coups de soleil, s’y étaient mis à leur tour. Le lendemain. on avait retrouvé des papiers gras, du sang sur des bouts de bois, des bouteilles cassées et même un Optimist du club nautique c0incé dans un arbre; c’était pas banal. En revanche, on n’avait pas retrouvé le fils Colin.

Pourtant, ce dernier avait bien passé la soirée au bord du lac. On en était sûr parce qu’il était venu avec ses potes, qui avaient tous témoigné par la suite. Des mômes sans rien de particulier, qui s’appelaient Arnaud, Alexandre ou Sébastien, tout juste bacheliers et même pas le permis. Ils étaient venus là pour assister à la baston traditionnelle, sans intention d’en découdre personnellement. Sauf qu’à un moment, ils avaient été pris dans la mêlée. La suite baignait dans le flou. Plusieurs témoins avaient bien aperçu un garçon qui semblait blessé. On parlait d’un t-shirt plein de sang, et aussi d’une plaie à la gorge, comme une bouche ouverte sur des profondeurs liquides et noires. Dans la confusion, personne n’avait pris sur soi de lui porter secours. Au matin, le lit du fils Colin était vide.

Les jours suivants, le préfet avait organisé une battue dans les bois environnants. tandis que des plongeurs draguaient le lac. Pendant des heures, les badauds avaient observé les allées et venues du Zodiac orange. Les plongeurs basculaient en arrière dans un plouf lointain et puis il fallait attendre, dans un silence de mort.

On disait que la mère Colin était à l’hôpital, sous tranquillisants. On disait aussi qu’elle s’était pendue. Ou qu’on l’avait vue errer dans la rue en chemise de nuit. Le père Colin travaillait à la police municipale. Comme il était chasseur et que tout le monde pensait naturellement que les Arabes avaient fait le coup, on espérait plus ou moins un règlement de compte. Le père, c’était ce type trapu qui restait dans le bateau des pompiers, son crâne dégarni sous un soleil de plomb. Depuis la rive, les gens l’observaient, son immobilité, ce calme insupportable et son crâne qui mûrissait lentement. Pour tout le monde, cette patience avait quelque chose de révoltant. On aurait voulu qu’il fasse quelque chose, qu’il bouge au moins, mette une casquette.

Ce qui avait beaucoup perturbé la population par la suite, ç’avait été ce portrait publié dans le journal. Sur la photo, le fils Colin avait une bonne tête sans grâce, pâle, qui allait bien à une victime, pour tout dire. Ses cheveux frisaient sur les côtés, les yeux étaient marron et il portait un t-shirt rouge. L’article disait qu’il avait décroché son bac avec une mention très bien. Quand on connaissait sa famille, c’était tout de même une prouesse.

Comme quoi, avait fait le père d’Anthony.

Finalement, le corps était resté introuvable et le père Colin avait repris le chemin du boulot sans faire de vagues. Sa femme ne s’était pas pendue ni rien. Elle s’était contenté de prendre des cachets.

En tout cas, Anthony n’avait aucune envie d’aller nager là-dedans. Son mégot émit un petit sifflement en touchant la surface du lac. Il leva les yeux vers le ciel et, ébloui, fronça les sourcils. Ses paupières, l’espace d’un instant, s’équilibrèrent. Le soleil pointait haut, il devait être 15 heures. La clope lui avait laissé un goût désagréable sur la langue. Décidément, le temps ne passait pas. En même temps, la rentrée arrivait à toute vitesse.

– Putain…

– Le cousin se redressa.

– Tu saoules.

– On s’emmerde, sérieux. Tous les jours à rien foutre.

– Bon allez…

Le cousin passa sa serviette sur ses épaules, enfourcha son VTT, il partait.

– Allez, magne-toi. On y va.

– Où ça?

– Magne-toi je te dis.

Anthony fourra sa serviette dans son vieux sac à dos Chevignon, récupéra sa montre dans une basket et se rhabilla en vitesse. Il venait à peine de redresser son BMX que le cousin disparaissait sur le chemin qui faisait le tour du lac.

– Attends-moi, putain!

Depuis l’enfance, Anthony lui collait aux basques. Quand elles étaient plus jeunes, leurs mères aussi avaient été cul et chemise. Les filles Mougel, comme on disait. Longtemps, elles avaient écumé les bals du canton avant de se caser parce que le grand amour. Hélène, la mère d’Anthony, avait choisi un fils Casati. Irène était plus mal tombée encore. Quoi qu’il en soit, les filles Mougel, leurs mecs, les cousins, la belle-famille, c’était le même monde. Il suffisait pour s’en rendre compte de voir le fonctionnement, dans les mariages, aux enterrements, à Noël. »

Extraits

« Dans chaque ville que portait ce monde désindustrialisé et univoque, dans chaque bled déchu, des mômes sans rêves écoutaient maintenant ce groupe de Seattle qui s’appelait Nirvana. Ils se laissaient pousser les cheveux et ils tâchaient de transformer leur vague à l’âme en colère, leur déprime en décibels. Le paradis était perdu pour de bon, la révolution n’aurait pas lieu; il ne restait plus qu’à faire du bruit. Anthony suivait le rythme avec sa tête. Ils étaient trente comme lui. Il y eut un frisson vers la fin et puis ce fut tout. Chacun pouvait rentrer chez soi. »

« Quand elle avait dix-sept ans, c’était déjà la même histoire. Avec sa frangine, elles aimaient bien danser. Elles se tapaient des mecs, séchaient les cours. Elles s’achetaient des soutifs pointus. Elles écoutaient Âge tendre à la radio. Dans le quartier déjà, on disait les salopes, parce qu’elles refusaient la règle du compte-gouttes, celle qui fixe les étapes, la bonne mesure. Hélène avait le plus beau cul d’Heillange. C’est un pouvoir qui vous échoit par hasard et ne se refuse pas. Les garçons ont alors des yeux de veau, ils deviennent sots, prodigues, vous pouvez les choisir, les échelonner, aller de l’un à l’autre. Vous régnez sur leurs désirs imbéciles et dans cette France de la DS et de Sylvie Vartan, où les filles étaient cantonnées aux fiches cuisine et aux rôles de midinette, c’était presque déjà la révolution.

Le plus beau cul d’Heillange. »

À propos de l’auteur

Nicolas Mathieu est né à Épinal en 1978. Après des études d’histoire et de cinéma, il s’installe à Paris où il exerce toutes sortes d’activités instructives et presque toujours mal payées. En 2014, il publie chez Actes Sud Aux animaux la guerre, adapté pour la télévision par Alain Tasma. Aujourd’hui, il vit à Nancy et partage son temps entre l’écriture et le salariat. (Source : Éditions Actes Sud)

Commandez le livre en ligne sur Amazon (il suffit de cliquer sur la couverture)

Tags: