Bootblack (Mikaël – Editions Dargaud)

Allemagne, 1945. Sur les ruines d’un champ de bataille, un soldat américain reste à genoux au milieu de ses camarades morts au combat. Al est le seul rescapé de son unité. Dans ses mains, il tient des « dog tags », ces fameuses plaques d’identification que les soldats américains portent toujours sur eux, sur lesquelles figurent notamment le nom et l’adresse de la personne à prévenir en cas de décès. En y lisant le prénom de Margaret, Al soupire: « Tout ça pour en arriver là, Maggie. Quel beau gâchis. » Perdu dans ses pensées, le jeune homme se souvient alors de son enfance dans les quartiers pauvres de New York. A l’époque, il ne s’appelait pas encore Al mais Altenberg. Il n’était pas non plus cet Américain pur jus pour lequel il essaie de se faire passer depuis des années, mais un simple fils d’immigrés allemands. A sa décharge, la vie n’a pas été tendre avec Al: il n’avait même pas dix ans quand toute sa famille a péri dans un terrible incendie. Pas facile de se retrouver orphelin dans les rues hostiles de New York, sans le sou et sans la moindre famille. Heureusement, il se fait rapidement un ami pour la vie en la personne de James « Shiny » Rasmussen. C’est lui qui l’initie au métier de « bootblack ». Autrement dit, cireur de chaussures. En se serrant les coudes, Al et Shiny parviennent tant bien que mal à survivre dans la rue. Mais Al grandit: avec les années qui passent, le jeune homme ne s’intéresse plus seulement aux chaussures, mais aussi et surtout à Maggie, la fille du marchand de fruits et légumes. Al tente désespérément de se rendre intéressant auprès d’elle, mais l’adolescente lui fait bien comprendre qu’ils ne viennent pas du même monde et qu’il n’a aucune illusion à se faire. Pour impressionner Maggie, Al se jure alors de gagner un jour suffisamment d’argent pour s’offrir un beau costume.

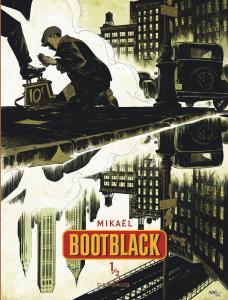

Deux ans après avoir raconté les coulisses de la construction du Rockefeller Center dans « Giant », l’auteur franco-canadien Mikaël nous plonge une nouvelle fois dans le New York des années 30. Une époque à l’ambiance très particulière, mélange de Grande Dépression économique et de rêves fous d’ascension sociale. Mikaël le dit lui-même: il veut créer une véritable trilogie new-yorkaise, dont « Bootblack » est le deuxième acte. Ce nouveau diptyque n’est donc pas véritablement la suite de « Giant », mais son personnage principal est le même: New York. Une fois de plus, Mikaël démontre dans « Bootblack » qu’il est à la fois un dessinateur extrêmement talentueux et un vrai raconteur d’histoires. Comme dans « Giant », il prend le temps d’installer un décor, des personnages, une intrigue, avant de totalement nous embarquer dans l’histoire d’amour impossible entre Al et Maggie. Mais là où « Giant » était une histoire de résilience qui se passait quasiment dans les nuages, « Bootblack » est une histoire beaucoup plus sombre, qui s’intéresse à ce qui se passe au pied des gratte-ciel plutôt qu’à leur sommet. En nous entraînant dans les ruelles sombres et misérables d’un New York qui fait penser à celui de Sergio Leone dans « Il était une fois en Amérique », avec comme principaux protagonistes des gamins livrés à eux-mêmes dans une ville sans merci, Mikaël cherche à nous montrer l’envers du décor du fameux « American Dream ». « Bootblack », c’est l’histoire du cauchemar américain, comme l’illustre la magnifique couverture de l’album, avec le sommet des gratte-ciel qui se reflète dans une flaque…