Pour les auteurs en herbe, rappelons que l’appel à manuscrits pour le Prix Jean Anglade 2022 est ouvert !

Bibliographie

L’auteur a eu l’amabilité de joindre la bibliographie et la discographie qui l’ont inspiré tout au long de l’écriture de ce roman:

Dans la forêt de Jean Hegland

Le cœur sauvage de Robin Macarthur

La boutique de la seconde chance de Michael Zadoorian

Playlist

Prehension Joep Beving

Living Room Songs Olafur Arnalds

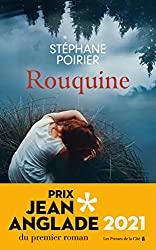

Rouquine

Stéphane Poirier

Éditions Presses de la Cité

Premier roman

304 p, 20 €

EAN 9782258197817

Paru le 7/10/2021

Où?

Le roman est situé en France, dans un endroit qui n’est pas précisément situé.

Quand?

L’action se déroule de nos jours.

Ce qu’en dit l’éditeur

Elle, vagabonde, trimbale son sac à dos et sa vie cabossée sur les routes. C’est une jolie brindille aux cheveux roux qui se fondrait presque dans ce paysage d’automne.

Lui, ne compte plus ses étés solitaires, dans sa maison au milieu des champs. Un cœur vrai, un charme évident, le geste plus sûr que les mots.

Le hasard – le destin ? – fait se rencontrer Lilou et Monty, ces deux oubliés du bonheur. Pas à pas, à la façon de deux chats, ils vont tisser une relation forte, imprévisible, bouleversante. Mais resurgissent les ombres du passé de Lilou…

Dans Rouquine, il n’est question que d’humain et d’humanité, dans la chaleur et la mouvance de sentiments qui touchent en plein cœur. Une ode à l’amour et à la vie.

Les critiques

Babelio

Lecteurs.com

Goodbook.fr

Le Blog de Philippe Poisson

Blog Lili au fil des pages

Les premières pages du livre

« Préface

C’est quoi un écrivain ? Une voix, une musique, un style qui n’existent nulle part ailleurs. En lisant Rouquine de Stéphane Poirier, c’est tout cela que j’ai découvert. Dès les premières phrases, j’ai été transporté par son univers, l’étrange atmosphère qu’il réussit à distiller. Je voulais rester près de Monty et de Lilou, le taiseux et l’errante. Deux êtres égarés, chacun à leur façon. Il fallait bien que ces âmes brisées se croisent. Stéphane Poirier orchestre cette rencontre avec une tendresse infinie, c’est simple et sublime.

Au départ, c’est Monty qui tend la main à Lilou. Après, on ne sait plus qui aide qui. Il y a tout un monde à apprivoiser, et une nature que Stéphane Poirier décrit avec amour. Il y a des fantômes, des absences, des secrets. Des comptes à régler avec la vie. Et une lumière qui scintille tout au fond du cœur de ces personnages qui tentent de tenir debout, malgré tout.

J’aime profondément Rouquine. J’essaie de mettre des mots pour l’expliquer, mais je crois que les grands romans n’ont pas besoin d’explications, il émane d’eux une grâce et une magie, quelque chose d’invisible qui se lit entre les lignes. Mohammed Aïssaoui

Les chemins du hasard

J’avais rencontré Lilou quelques mois auparavant. Je l’avais aperçue sur la grande route coupant la forêt alors que j’allais au bourg pour envoyer un recommandé à la poste. Elle marchait sous la pluie, cernée de part et d’autre par les grands arbres qui grinçaient sous les frappes du vent. Un orage a éclaté, du gros plomb tombait du ciel, transperçant les feuilles des arbres ballottés. Frênes, érables, chênes et bouleaux fouettés jusqu’au sang.

En quelques semaines, l’automne avait transformé le paysage arboré. Rapidement, les feuilles étaient passées du vert à des teintes plus chaudes. Du jaune, de l’orangé et du rouge étaient venus repeindre la forêt. Des tons que certains trouvaient romantiques, une impermanence avant que les branches ne se fassent plumer par l’hiver qui allait vite débarquer et s’annonçait rigoureux.

Je n’aime pas particulièrement cette saison, la procession des chasseurs sur les terres et la ruée des cueilleurs de champignons habillés de couleurs vives pour ne pas se faire flinguer. Ce prélude qui chante l’avènement des froids mordants et de l’obscurité charbonneuse dans laquelle on est enfermé pendant longtemps. Quand il faut se lever avec la nuit et que le soleil ne réchauffe que trop peu d’heures le ciel.

Je me rappelais bien ce fameux jour. On n’y voyait rien à cause de la pluie. Je roulais lentement, phares allumés, chauffage à fond pour éponger la buée des vitres. Je l’ai aperçue au dernier moment et j’ai dû faire une embardée. Elle marchait du mauvais côté, dos aux voitures qui arrivaient, et j’ai eu peur de l’avoir frôlée. J’ai ralenti et regardé dans le rétroviseur pour constater qu’elle n’avait pas dévié de sa route. J’ai juste eu le temps de distinguer une silhouette drapée dans une cape de pluie qui avançait tête basse, dos bossu, certainement déformé par un sac sanglé sur les épaules, un barda entièrement recouvert par son ciré qui lui donnait l’allure d’une tortue.

J’ai hésité à m’arrêter pour lui proposer de monter, mais, le temps de réagir, elle n’était plus qu’un point minuscule dans la grisaille. J’ai pensé faire demi-tour, mais j’ai eu peur de l’effrayer et j’ai continué ma route.

Il s’agissait d’une femme. En fait, je l’ai deviné plus qu’autre chose. Son visage n’avait fait que glisser sur mes yeux, que s’imprimer quelques secondes dans le rétroviseur. Des cheveux roux à mi-épaules qui s’échappaient d’une capuche. Une petite taille et une silhouette menue.

Je m’en étais voulu de ne pas m’être arrêté tandis que je roulais au chaud dans la bagnole. Mais elle ne tendait pas le pouce, n’esquissait aucun geste pour que je freine. Par chez nous, il n’était pas rare de voir des pénitents marcher le long des routes et des chemins. Le coin était le passage obligé des pèlerinages, avec plusieurs couvents et monastères pour accueillir les âmes en rédemption. Et même si on les voyait plutôt à la belle saison, il arrivait malgré tout que quelques retardataires arpentent la région, chaussés de brodequins, chassant les tourments de leur âme en foulant la terre.

J’ai tout de suite su que c’était elle, le lendemain, quand je l’ai vue qui sirotait un café au comptoir du bistrot. Un gros sac à dos posé à ses pieds, et cette même détresse qui semblait l’envelopper même si elle était au sec à présent.

Je n’ai fait que longer le café, je n’y suis pas entré, mais son regard s’est tourné vers moi comme si elle me connaissait.

Je n’ai pas souri, elle non plus.

Comme la veille, je ne me suis pas arrêté. Je suis entré dans la supérette avec un papier froissé à la main sur lequel j’avais noté quelques courses. J’ai salué le vigile d’un geste de la tête et pris un Caddie. Je viens souvent dans ce petit supermarché, et suis allé directement attraper mes articles dans les rayons concernés. Pâtes, riz, six œufs, steaks hachés, deux pizzas surgelées, ketchup, sel, un paquet de beurre, fromage, lait, pain de seigle, gâteaux pour le petit déjeuner, oranges et bananes, un pack de bière et du jus d’orange, lames de rasoir et gel à raser, papier-cul, piles pour la radio de la salle de bains et mouchoirs en papier.

Il ne m’a pas fallu plus de quinze minutes pour rayer un à un les articles de ma liste. Puis je me suis pointé à la caisse, où j’ai attendu un moment que les deux clientes avant moi fichent le camp avec leur Caddie plein. J’ai sorti mes courses du mien pour les déposer sur le tapis roulant, salué la caissière, qui s’est aussitôt mise à scanner mes articles. Une femme solidement charpentée d’une soixantaine d’années, pas loin de la retraite, que j’ai toujours connue là.

Les gens qui sont toujours là où on les attend nous rappellent qu’on vieillit. Il suffit de les regarder pour s’en apercevoir, de garder un souvenir plus ou moins net de ce qu’ils ont été pour se rendre à l’évidence : le temps ne nous épargne pas non plus. J’étais passé de l’autre côté de la caisse, à remplir mon Caddie et elle s’est mise à me parler de son petit-fils de dix ans arrivé deuxième à une compétition de judo le week-end précédent.

J’ai tendu ma carte de fidélité et introduit ma Visa dans la machine pour taper mon code. Un long ticket a commencé à sortir de la caisse en gémissant, comme si le rouleau était mal positionné. Elle l’a arraché, me l’a donné, et alors que je lui souhaitais une bonne journée elle était déjà en discussion avec le type d’après, à lui parler de la compétition de judo de son petit-fils.

Je suis reparti jusqu’à la voiture pour mettre mes courses dans le coffre. Malgré le soleil, après les orages de la veille, il soufflait un vent frais et les températures étaient basses. Je n’ai pas pu m’empêcher de jeter un coup d’œil alentour en sortant du supermarché. Cherchant la fille du café. Mais je ne l’ai pas vue et j’ai été déçu.

J’allais rentrer chez moi quand j’ai réalisé que la bibliothèque devait être encore ouverte. C’était une bibliothèque associative tenue par deux bénévoles. Un vieux type chauve et décharné aux yeux chassieux et une femme laide d’une cinquantaine d’années.

Il faisait assez froid pour laisser les courses dans le coffre un moment. Je ne risquais pas de retrouver ma plaquette de beurre fondue. La bibliothèque était à quelques pas, dans une rue étroite et sombre où se dressaient de part et d’autre des maisons à étages empêchant la lumière de se faufiler. J’ai remonté le col de mon pardessus.

J’ai poussé la porte vitrée et salué le vieux type qui se trouvait à l’accueil. La mocheté était en discussion un peu plus loin avec deux dames. Elle sortait en même temps des livres d’un chariot à roulettes pour les ranger par ordre alphabétique sur les étagères.

Le vieux bonhomme m’a fait un signe pour me demander d’approcher. Je me suis retourné pour être sûr qu’il s’adressait à moi. Personne derrière. Je me suis donc avancé. Il a plongé la main sous son pupitre pour prendre un bouquin qu’il m’a tendu.

— Le Jean Hegland que vous aviez réservé est revenu. Je vous l’avais mis de côté. J’allais justement vous appeler dans la journée.

J’ai attrapé le bouquin en le remerciant. J’avais lu pas mal d’articles élogieux sur Dans la forêt et j’étais content de l’avoir.

Je lui ai demandé s’il l’avait lu.

— Je n’ai pas eu le temps, malheureusement. Avec tous ces livres… il a ajouté en balayant la salle d’un geste de la main.

— Je comprends. Je vous dirai ce que j’en pense.

— Ouais, avec plaisir.

Je n’avais pas trop la tête à fouiner dans les étagères, et je suis allé directement emprunter deux autres livres que j’avais repérés la fois d’avant. Le Cœur sauvage de Robin MacArthur et La Boutique de la seconde chance de Michael Zadoorian.

Il n’y avait pas grand monde. Une quinzaine de personnes, toutes âgées. On était en semaine et les gens bossaient.

Après avoir tiré quelques livres des étagères au hasard pour les replacer aussitôt après avoir parcouru les quatrièmes de couverture, je suis retourné voir le vieux pour qu’il enregistre mes emprunts. Je lui ai tendu ma carte de bibliothèque avec les trois livres. Il les a notés avant de me rendre ma carte d’adhérent.

— Vous avez un mois, il m’a dit, mais vous pouvez les faire prolonger si nécessaire.

Je ne sais pas pourquoi, mais je lui ai serré la main avant de prendre la sortie avec mes bouquins sous le bras. Il n’était pas encore dix-sept heures, mais l’obscurité commençait à s’étendre sur le bourg. Les ombres étaient dures, presque coupantes sur les baraques et les bouts de trottoir. Je n’avais rien d’autre à faire que de rentrer chez moi, où j’allais pouvoir me plonger dans le Hegland après avoir allumé le poêle à bois.

J’ai été surpris de la revoir. Elle était devant le capot de ma voiture, son sac à dos sur les épaules, en train de souffler dans ses mains ramenées en coupe devant sa bouche. Elle semblait m’attendre.

J’ai sursauté et ma démarche s’est faite hésitante tandis que je m’approchais d’elle. Elle ne me regardait pas. Ses yeux flottaient. Elle me paraissait encore plus fragile. Ses cheveux roux nageaient dans l’air froid et gris alors qu’une femme est passée à côté d’elle avec son chariot de courses. Des feuilles mortes se déplaçaient en meute sur l’asphalte et les courants d’air sifflaient un air mélancolique.

Je me sentais tremblant. Elle a relevé la tête au moment où j’arrivais sur elle et a planté ses yeux dans les miens.

Une impression de déjà-vu

Lilou ne put s’empêcher de tourner la tête quand elle vit le break se garer sur la place du village. Ni de détailler le type qui en était sorti dans son pardessus gris élimé. Un homme d’une quarantaine d’années, pas rasé depuis des jours. Du genre qui passe inaperçu, et elle s’était elle-même surprise à le fixer ainsi. Un air de déjà-vu, même si elle était sûre de ne pas le connaître. Il y avait quelque chose pourtant chez lui qui l’attirait. Cette absence de protection des gens seuls face au monde. Une gentillesse sur le visage, une fatigue camouflée derrière un demi-sourire de circonstance.

Il est descendu de sa bagnole et, après avoir claqué la portière et fermé à clef, a sorti un papier de sa poche de jean, l’a déplié et parcouru rapidement avant de passer devant le café où elle tentait de se réchauffer.

Elle n’a pu détacher son regard et, quand leurs yeux se sont rencontrés, ils se sont fixés sans un sourire, sans le moindre hochement de tête. Ils se sont regardés comme on regarde la mer, les yeux au loin, avec cette envie d’un ailleurs.

Il n’avait pas ralenti le pas. N’avait pas baissé les yeux. Il s’était dirigé vers le supermarché et avait disparu derrière les portes coulissantes.

Lilou a regardé son café, dans sa tasse à moitié pleine, et l’a porté à sa bouche en découvrant son visage dans le miroir du bar où étaient alignées des bouteilles autour du percolateur.

Elle esquissa un petit sourire devant ses joues pâles piquetées de taches de rousseur et ses yeux bleus délavés, des aquarelles qui auraient trop baigné dans les larmes. Ses cheveux étaient sales. Elle n’avait pas pu prendre de douche depuis une semaine, se débarbouillant sommairement dans les toilettes pour dames des bistrots et des relais routiers dans lesquels elle s’arrêtait quand un camionneur la déposait après l’avoir un peu avancée sur sa route.

Et elle sentait mauvais. Une odeur de transpiration aigre, due aux vêtements synthétiques qu’elle portait et aux marches forcées qu’elle avait endurées. Elle savait à quoi elle ressemblait, lucide sur les regards qu’on posait sur elle, ou l’absence de regard qui donnait l’impression d’être une moins que rien. Comme dans ce café où personne n’avait répondu à son « Bonjour ! » quand elle était entrée, et où le patron lui avait servi un café à contrecœur en se demandant si elle avait de quoi payer.

Elle scruta ses ongles incrustés de crasse. Elle était fatiguée. Les dernières semaines avaient été difficiles, sous les pluies bornées de l’automne. Elle n’avait fait que marcher, avancer coûte que coûte, parfois prise en stop par une bonne âme malgré son apparence piteuse, par de bons samaritains qui baissaient un peu leur vitre quand, après quelques minutes, sa mauvaise odeur emplissait l’habitacle de la voiture ou la cabine du camion.

Elle rêvait d’une douche chaude et d’un bon lit, ne serait-ce que pour une nuit. Mais elle n’avait pas de quoi se payer l’hôtel.

Elle n’avait pu dormir que quelques heures par nuit ces deux dernières semaines. Sous des abris d’arrêt de cars, dans des remises abandonnées, des locaux désaffectés, ou tapie derrière des buissons. Tout habillée et emmitouflée dans son duvet trop fin et humide. Toujours les sens en alerte. Avec la peur d’être surprise, dérangée, délogée, volée, agressée.

Elle s’aperçut en relevant la tête vers le miroir du comptoir que des larmes nageaient dans ses yeux. Elle s’essuya du revers de la main et se força à s’envoyer un sourire. Un sourire triste avec une petite moue désabusée. Puis elle s’envoya un deuxième sourire, plus revanchard celui-là. Ça va aller, ma fille. Tu vas t’en sortir, crois-moi ! Mais personne n’entendit cette phrase. Elle était seulement née dans ses pensées et n’avait pas quitté son cœur.

Les premiers mots

Quand Lilou m’a regardé, droit dans les yeux, alors qu’elle m’attendait près de ma voiture, je n’avais rien trouvé à dire. J’ai souri timidement, et elle m’a dit :

— Bonjour, je suis désolée de vous déranger, vous n’auriez pas un peu d’argent pour me dépanner ?

J’ai enfoncé ma main dans la poche de mon jean pour en sortir un papier plié et quelques pièces. Il ne s’agissait pas de ma liste de courses, mais d’un billet que j’avais dû oublier dans mon pantalon. J’ai écarté le billet et ouvert ma paume pour étaler les pièces de monnaie, des centimes dérisoires. Alors j’ai déplié le billet de dix et le lui ai tendu.

— C’est beaucoup, m’a dit Lilou, vous êtes sûr ?

— Oui, j’ai fait, si ça peut vous aider.

On est restés silencieux un court instant. En attente de quelque chose qui manquait.

— Je ne sais pas… j’ai commencé.

— Oui ?

— J’allais prendre un café au bistrot. Je peux vous inviter ?

On est entrés dans le café d’où elle était sortie quelques instants plus tôt, et j’ai serré la main du patron, qui a regardé Lilou sans comprendre. On a choisi une table au fond du bar. Elle a posé son sac à dos contre le mur alors que j’empilais mes trois bouquins sur la table vide d’à côté. Et on s’est assis.

— Je peux vous demander comment vous vous appelez ?

— Lilou.

— Moi, c’est Monty.

— C’est votre nom ou votre prénom ?

— Mon prénom.

— Vous êtes le premier Monty que je rencontre. Ça vient d’où, ce prénom ?

— Je vous rassure, je suis aussi le seul Monty que je connaisse. Quant à savoir d’où ça vient… Une lubie de mes parents, j’imagine. Je n’ai jamais pensé à leur poser la question, et maintenant, c’est trop tard.

— Désolée, a fait Lilou en écarquillant les yeux. Ça sonne américain ou anglais, enfin, ça résonne anglophone pour moi.

— C’est le cas.

— On a dû souvent vous poser la question.

— De temps en temps. On me demande d’où ça vient et, sans oser me le demander, on se demande aussi d’où je viens.

— Vous n’êtes pas de la région.

— Non, je vis ici depuis une dizaine d’années. J’ai acheté une petite baraque quand j’ai hérité de mes parents. C’est calme. J’aime bien.

Lilou a souri. Je la voyais sourire pour la première fois. On est restés encore une fois sans trouver de mots. Machinalement, nos regards se sont tournés vers l’extérieur. On s’est mis à regarder par la vitre la place du village à présent éclaboussée par la nuit. Et les quelques badauds qui glissaient sur le trottoir.

Les lampadaires se sont allumés sans qu’on le remarque, offrant une lumière jaune pâle un peu hésitante.

Ce n’était pas un silence gênant. Un moment heureux, au contraire. Quand les bruits de l’intérieur se taisent enfin et que tout redevient calme en soi.

Le patron a posé devant Lilou une grande tasse de chocolat chaud et m’a tendu mon café. Il est reparti sans un mot et Lilou a ramené une mèche de cheveux derrière son oreille.

Je la trouvais jolie malgré ses yeux cernés et ses cheveux gras. Elle avait de minuscules pattes-d’oie autour des yeux et les lèvres crevassées. Des lèvres qu’elle mordillait nerveusement pour en arracher les peaux mortes.

Son regard s’est détaché du dehors pour descendre sur ses mains dont les doigts s’agitaient nerveusement. Elle avait les ongles sales et, réalisant que je l’observais, elle a plongé ses mains sous la table.

Difficile de lui donner un âge. Trente-deux, trente-cinq, ou peut-être comme moi, proche de la quarantaine. Les souffrances salissent les visages et les idées sombres font vieillir les corps plus vite qu’ils ne devraient.

Mais je me sentais ému devant ce petit bout de femme. Elle n’était pas bien grande, comme j’avais pu le remarquer dans la rue. Moins d’un mètre soixante. Et toute fine. Avec un petit cul et pas de hanches. Si ce n’était son visage, de dos on aurait pu la prendre pour une enfant.

— J’ai l’impression qu’on est de grands timides tous les deux, elle a murmuré.

— J’en ai bien peur.

Sa mèche est tombée sur son œil gauche et elle a de nouveau ramené ses cheveux derrière son oreille.

— Vous faites le chemin des pénitents ?

Elle a eu un rire franc.

— Oui, on peut dire ça !

Je n’ai pas insisté et m’en suis aussitôt voulu d’avoir posé cette question. Elle a porté sa tasse de chocolat à sa bouche pour en boire une petite gorgée et s’est essuyé les lèvres de l’autre main.

— Vous savez… je ne sais pas… mais si…

Elle a écarquillé les yeux.

— Oui ?

— Si vous le souhaitez…

Le break en partance

Tout est plus inquiétant, la nuit. Les faisceaux des phares de la voiture époussetaient l’obscurité sans parvenir à la chasser. La visibilité était quasiment nulle alors que le break avançait à faible allure, les essuie-glaces zigzaguant de part et d’autre du pare-brise pour vaincre la pluie qui s’était remise à tomber. Monty roulait en silence. Il n’alluma pas la radio et malgré le bruit du moteur, on entendait la gomme des pneus laper le bitume détrempé.

Les maisons s’éparpillaient de plus en plus dans le paysage, comme si elles se fuyaient les unes les autres, se détestaient d’une certaine façon, et alors que les kilomètres éloignaient Lilou du bourg, elle se demandait où elle allait échouer.

Le silence régnait dans la voiture. Elle regardait par la vitre l’étendue charbonneuse qui enveloppait tout. On ne distinguait rien, juste des formes et des ombres. Les branches des arbres en bordure de route qui s’agitaient, de longs bras chahutés par les rafales de vent.

Elle n’était pas inquiète, curieusement. Trop fatiguée. Elle n’aurait pas pu passer une autre nuit dehors. Elle avait d’abord refusé l’invitation d’être hébergée pendant quelques nuits dans la maison de Monty avant qu’il ne lui parle de la caravane sur le terrain. Une caravane de taille modeste, dans laquelle il avait habité quand il avait acheté la baraque et s’était mis à la retaper.

Elle espérait seulement que cette caravane existait bien. Qu’il n’avait pas inventé cette histoire pour la convaincre.

Il était trop tard pour reculer. Ils roulaient depuis une demi-heure et elle n’avait nul autre endroit où aller.

La ventilation crachait de l’air chaud pour berner l’humidité qui rendait les vitres poisseuses.

Lilou avait pris soin de se rafraîchir un peu dans les toilettes du bistrot avant qu’ils ne se mettent en route. Elle avait sorti le gant de toilette encore humide du matin de son sac à dos et s’était nettoyé les aisselles, aspergé le visage et le cou. Elle s’était aussi lavé les mains et séchée comme elle avait pu avec la soufflerie des toilettes. Et elle s’était aspergée de déodorant à même ses vêtements, sous les bras et sur ses chaussettes après avoir ôté ses chaussures de marche.

Ses vêtements gardaient dans leurs fibres la sueur fatiguée, épongée par les tissus, mais elle était… respirable.

Elle était dans un état second. De ces instants où seul le présent respire. Assise à regarder par la vitre, elle n’avait plus de passé, pas plus qu’elle n’avait d’avenir.

Elle était à côté d’un type qu’elle ne connaissait que depuis une heure et qui l’emmenait quelque part.

— C’est bizarre, finit-elle par dire, il y a de moins en moins de maisons et aucune n’est éclairée.

— Ce sont des résidences secondaires.

— Des maisons de vacances ?

— Des maisons de famille… oui, de vacances.

— Et ça ne vous… pardon… ça ne t’ennuie pas d’être si loin de tout ?

— Non, je suis venu ici pour être tranquille.

— Tu ne te sens pas trop seul ?

— Moins seul qu’au milieu des gens.

Il tourna brièvement la tête vers elle pour lui sourire.

— Et toutes ces baraques, je suppose qu’elles sont habitées aux beaux jours… ou pendant les vacances scolaires.

— Oui, c’est ça. Mais même en période estivale on ne manque pas d’espace.

— Ça ne t’ennuie pas quand les citadins débarquent ?

— Non, ils me font vivre.

— Comment ça ?

— C’est mon boulot. J’entretiens ces baraques. Je repeins les façades, refais une pièce de temps en temps, tonds les pelouses, taille les arbustes… enfin, ce genre de choses.

— C’est chouette.

— Oui, ça me plaît comme boulot. Personne sur le dos et je me couche le soir avec la satisfaction d’avoir fait quelque chose de concret. Quand je remballe les outils, même si je dois revenir le lendemain, j’ai devant les yeux le travail accompli. C’est valorisant.

Lilou se sentit un peu mieux de l’entendre parler ainsi. Il était gentil, et elle n’avait pas toujours croisé des types dans son genre.

Monty lui assura qu’elle serait bien dans la caravane. Il avait juste à brancher une rallonge pour qu’elle ait la lumière et puisse allumer le radiateur électrique. Il y avait l’eau, aussi. Et pour les toilettes, elle était libre d’entrer dans la maison à sa guise.

— C’est encore loin ?

— Non, on y est dans cinq minutes.

Lilou posa la main sur son sac à dos qu’elle avait préféré garder entre ses jambes plutôt que de le mettre dans le coffre. Elle se disait qu’après tout quelques jours de repos lui feraient du bien.

Elle était lasse de marcher, de tendre le pouce et de prier trop souvent un Dieu auquel elle ne croyait pas pour que tout se passe bien.

La voiture ralentit après un petit virage et Monty s’engagea dans une allée terreuse, un chemin estropié d’ornières dans lequel le break bringuebala alors que des mauvaises herbes raclaient sa calandre.

La maison apparut dans les phares, ainsi qu’une petite caravane d’un autre temps.

Refuge

Monty freina, coupa le moteur et éteignit les phares.

— Il va falloir courir, dit-il alors que la pluie redoublait de violence. Prête à piquer un sprint ?

— Prête !

Il sortit de la voiture en claquant la portière, suivi par Lilou, ralentie par son gros sac à dos. Ils n’étaient qu’à quelques mètres de la porte d’entrée, mais ils n’échappèrent pas aux trombes d’eau et se retrouvèrent dégoulinants sur le perron.

— Où j’ai foutu la clef… fit Monty en fourrageant dans ses poches.

Il finit par la trouver dans la poche intérieure de son pardessus et ouvrit la porte d’entrée. Il tendit le bras pour appuyer sur l’interrupteur et la pièce s’éclaira. Une pièce de bonne taille avec une cuisine à l’américaine, un coin repas, et un espace salon avec un canapé en cuir, deux fauteuils dépareillés et une table basse.

Alors que Lilou restait sur le pas de la porte, il l’invita à entrer.

— Viens te mettre au sec. Je vais allumer le poêle à bois.

Lilou souleva son sac à dos qu’elle adossa au mur et fit quelques pas hésitants en découvrant la pièce.

— C’est sympa, dit-elle.

— Merci, c’est simple, mais je n’ai pas besoin de plus.

Lilou frotta ses paumes l’une contre l’autre.

— Ne reste pas comme ça. Retire ta veste, tu vas attraper la crève.

Monty montra l’exemple en ôtant son pardessus qu’il suspendit à une patère, imité aussitôt par Lilou. Puis il mit un allume-feu dans le poêle et craqua une allumette. Le petit bois s’enflamma rapidement et les flammes commencèrent à lécher les plus grosses bûches.

— On aura plus chaud dans cinq minutes.

Lilou répondit par un sourire. Elle restait là, les bras ballants, à le regarder s’activer.

— Je suis à toi dans une minute, dit-il, tandis qu’il mettait de l’eau dans la bouilloire et allumait le brûleur. Tu as envie d’un thé pour te réchauffer ?

— Non, c’est gentil… Je n’ai besoin de rien.

— Tu vas quand même manger, rassure-moi !

— Je n’ai pas grand-chose…

— Mais moi, j’ai tout ce qu’il faut. Il faut juste que je retourne chercher le sac de courses dans le coffre. Je te préviens, je ne suis pas un grand cuisinier. Mais je te promets de ne pas t’empoisonner avec ma bouffe. Ce n’est jamais arrivé avec qui que ce soit jusqu’à maintenant.

Lilou émit un petit rire fatigué.

— Tu as peut-être envie de prendre une douche pour te réchauffer ?

— Je veux bien.

Il la conduisit à la salle d’eau, où il brancha un radiateur électrique avant de sortir une grande serviette et un gant de toilette d’un placard.

— Tu as tout ce qu’il faut, dit-il en écartant le rideau de la douche. Gel douche, shampoing… enfin, les trucs habituels.

Lilou s’éloigna pour revenir avec son sac à dos, qu’elle essayait de porter à bout de bras et qu’elle finit par traîner sur le carrelage sur les derniers mètres.

Le verrou de la salle d’eau coulissa et après quelques bruits étouffés la chaudière se mit en branle et Monty entendit la flotte couler.

Il se versa de l’eau dans un mug avant d’y plonger un sachet de thé. Il laissa infuser quelques instants et porta la tasse à sa bouche pour la reposer aussitôt sur le plan de travail après s’être brûlé. Puis il retourna à la patère pour décrocher son manteau et courut sortir les courses du coffre. Il posa le sac sur la table, commença à déballer ses articles, à les ranger dans le frigo et dans les placards.

Il se sentait comme un gamin, à la fois émoustillé et terrifié. Il y avait une femme nue sous sa douche et ce n’était pas arrivé depuis des années. La maison qu’il connaissait d’habitude si silencieuse, si seule, avait en elle quelque chose de vivant. Même les pièces vides semblaient sourire de la présence de Lilou. Il ne réalisait pas encore ce qu’il vivait. C’était une étrange journée. Un jour qui s’était pourtant levé comme les autres, des pages du calendrier qui tournent et se flétrissent aussitôt, quand en fin de journée on se met au lit.

Rien n’avait différencié son réveil, ce matin-là, des milliers d’autres qui s’étaient empilés depuis des années. Il se sentait perdu et heureux dans cette cuisine qu’il connaissait pourtant si bien. Abasourdi par ce qu’il était en train de vivre, affolé et reconnaissant au destin d’avoir mis cette inconnue sur sa route.

L’eau continuait à couler. Lilou s’était savonnée, lavé les cheveux, et restait maintenant sous la pomme de douche qui giclait d’une eau presque bouillante, une eau qui rougissait sa peau, la brûlait. Les yeux fermés, elle pleurait. Des larmes qui la quittaient et descendaient se perdre dans le siphon.

Pendant ce temps, Monty dressait la table. Une nappe à carreaux. Des assiettes, deux verres à eau et deux verres à vin. Il déboucha une bouteille de rouge et battit des œufs pour faire une omelette. Il disposa sur la table un bol de cacahuètes et découpa de fines tranches de chorizo, qu’il déposa dans une coupelle.

Il se servit un verre de vin qu’il but d’une traite pour se donner du courage et se sentit vite plus détendu.

Le feu rougeoyait dans le poêle et la pièce commençait à baigner dans une chaleur réconfortante.

Il alla fouiner dans ses CD et, après bien des hésitations, il choisit Prehension de Joep Beving, un disque qu’il écoutait quand il avait besoin de se détendre les nerfs.

Lilou finit par sortir de la salle d’eau. Elle portait un jean et un sweat-shirt bleu ciel. Elle avait brossé ses cheveux en arrière et ressemblait à un chaton mouillé.

— Tu te sens mieux ? demanda Monty.

— Oui, ça m’a fait du bien.

Lilou était ressortie avec son sac à dos. Elle se tenait à présent au milieu de la pièce, son barda à ses pieds. Il l’invita à le mettre dans un coin.

— On va reprendre des forces en mangeant un morceau, et après on t’installera, si tu veux bien.

Après quelques cacahuètes et deux rondelles de chorizo, elle commença à manger sans faim, mais le deuxième verre de vin lui ouvrit l’appétit. Et elle ne fit que quelques bouchées de l’omelette, puis sauça son assiette des restes d’œufs baveux et se coupa un beau morceau de fromage qu’elle avala avec du pain frais. Et même si elle n’avait plus faim, elle prit une orange.

La discussion pendant le repas était balisée de sujets banals. De petits riens qui pouvaient se prêter à tout. Le disque de Beving tournait en boucle dans le lecteur, car Monty avait activé la fonction repeat et Lilou lui avait dit que c’était joli et relaxant. La pluie continuait à tomber. On l’entendait clapoter sur la terre autour de la maison et faire frissonner les arbres. Ils avaient tous les deux les yeux brillants à cause de l’alcool. Ils étaient à table depuis deux bonnes heures, quand Monty s’aperçut que les paupières de Lilou se fermaient comme des fleurs qui accueillent la nuit.

— Je crois que tu es fatiguée.

— Je suis morte. Je suis vraiment désolée.

— Tu veux dormir dans la maison pour cette nuit ? proposa Monty. Je peux te faire voir la chambre d’amis, si tu veux. Elle ne sert à personne, tu sais.

— Je préfère la caravane, trancha Lilou, comme c’était convenu.

— Oui, bien sûr. Je vais aller la préparer.

— Je vais t’aider.

— Non, reste au chaud. On n’a pas besoin d’être deux.

— Tu es sûr ?

— Oui, détends-toi dans le canapé pendant que je m’en occupe.

Ils se levèrent de table et, pendant que Monty allait chercher des draps et une couette dans le placard de l’entrée, Lilou se laissa tomber dans le sofa.

Alors qu’il repassait devant elle, elle lui proposa de nouveau son aide.

— Pas besoin, t’inquiète.

Il enfila son pardessus et sortit en courant sous la pluie. Il commença par relier l’arrivée d’électricité pour la lumière et le radiateur d’appoint. Ça sentait un peu l’humidité dans la caravane, mais l’air allait vite se réchauffer. Il déplia le drap-housse sur le matelas collé à la paroi, étala la couette, sortit un oreiller d’un placard en hauteur qu’il enroba d’une taie.

Il se demanda si elle serait bien installée et envisagea aussi de lui donner un paquet de gâteaux, quelques sachets de thé et peut-être des oranges et des bananes, si elle avait faim dans la nuit.

Quand il rentra dans la maison, elle s’était assoupie. Elle dormait la tête relâchée en émettant un petit ronronnement.

— Lilou ?

Elle ouvrit aussitôt les yeux.

— Je crois que je me suis endormie…

— Tu es fatiguée. Tu as besoin de récupérer.

Il lui indiqua les toilettes, où elle fit pipi avant d’en ressortir. Après qu’elle se fut lavé les dents, il lui montra la buanderie et la machine, au cas où elle voudrait laver son linge le lendemain, et la remise à côté de la caravane, où elle pourrait le faire sécher.

Il lui confia une deuxième clef de la porte d’entrée si elle avait besoin d’aller aux toilettes pendant la nuit, et lui dit que le lendemain il partirait tôt pour aller travailler, mais qu’elle fasse comme chez elle. Qu’elle mange ce qu’elle avait envie de manger. Qu’elle fouille dans les placards pour trouver ce qui lui manque.

Il nota sur un papier son numéro de portable et lui désigna le combiné fixe du salon si elle avait besoin de le joindre.

Il rentrerait peut-être manger le midi.

Nuit confuse

Je n’ai pour ainsi dire pas dormi cette première nuit. Lilou installée, je quittai la caravane et elle tira aussitôt le rideau aux fleurs défraîchies pour se créer un peu d’intimité. Je retournai dans la maison, où j’entrepris de débarrasser la table et faire la vaisselle. Je ne pouvais m’empêcher de jeter des coups d’œil par la fenêtre sur ce rideau élimé derrière lequel je croyais deviner son ombre. Je l’imaginais occupée à ranger ses affaires dans les placards muraux, se dévêtant pour enfiler un pyjama ou un long tee-shirt couvrant sa culotte. En gardant sûrement ses chaussettes pour avoir chaud aux pieds.

Tandis que mes mains baignaient dans l’eau tiède et le liquide vaisselle, et que l’éponge frottait le ventre des assiettes, je me sentais bêtement ému.

J’avais arrêté le CD depuis longtemps, avant qu’on passe au fromage. Et maintenant qu’elle n’était plus là, que sa voix était partie en emportant la mienne, la maison avait l’air de nouveau abandonnée. Pas de ces absences prolongées qui effraient même les murs en les meurtrissant d’un froid glacial, mais de ces « au revoir » encore frais dont la chaleur à peine envolée rend frileux.

Je n’ai pas pu m’empêcher d’aller à la salle d’eau respirer ce qu’elle avait laissé d’elle. La buée sur la glace au-dessus du lavabo avait bien sûr disparu, mais j’ai été attendri comme un crétin en découvrant une tache de dentifrice encore fraîche sur le bord du lavabo. Elle avait étendu la serviette-éponge sur le dossier d’une chaise où j’ai coutume de poser mes affaires quand je me douche. Et le gant de toilette dont elle s’était servie pendait sur la pomme de douche.

J’ai pris sa serviette-éponge et l’ai portée à mon visage en respirant profondément son odeur. Je me suis collé le drap de bain encore imprégné d’humidité sur la figure pour me nourrir du parfum de sa peau.

Je suis resté ainsi un bon moment avant de me décider à reposer la serviette sur le dossier de la chaise et à éteindre le radiateur électrique qui ronflait encore à plein volume.

J’étais incapable de dire de quoi on avait discuté. Je ne savais toujours rien d’elle, et ayant perdu depuis longtemps le goût de parler de moi en raison de l’insignifiance de ma vie, je ne m’étais pas déshabillé.

Nous avions pourtant beaucoup ri, et j’étais encore surpris de l’aisance avec laquelle nous avions parlé sans nous connaître. Peut-être que la pluie persistante nous avait guidés ? Tombant sans relâche, elle avait libéré nos émotions.

Quand je suis retourné dans la pièce principale, je savais que je n’étais pas près de trouver le sommeil. Je n’avais aucune envie d’aller me coucher, sachant que mes yeux, même fermés, continueraient à voir.

J’ai éteint la lumière, la pièce seulement éclairée par le feu emprisonné dans le poêle, et j’ai tiré un des fauteuils pour m’asseoir à côté de la fenêtre, un peu en retrait pour rester caché de la caravane.

La lumière était toujours vivante chez Lilou. Le « chez Lilou » qui était passé dans ma tête m’a fait sourire.

Il était presque minuit et j’ai l’habitude de me lever tôt pour aller bosser. Mais une nuit blanche ne m’effraie pas. Je ne voulais pas que cette journée s’éteigne. Je me foutais de ne pas dormir et de traîner la patte le lendemain alors que j’avais entrepris de repeindre une chambre d’enfant quelques jours plus tôt, dans une de ces résidences secondaires qui nourrissent mon compte en banque.

La lumière de la caravane a fini par s’éteindre vers deux heures du matin. Je n’ai pas quitté le fauteuil sauf pour aller pisser et nourrir le poêle à bois. Je n’ai pas pu m’empêcher de m’interroger sur ce qu’elle avait pu fabriquer pendant tout ce temps. Elle s’était peut-être aussi laissée aller à la rêverie, ou s’était assoupie, la lumière allumée, comme sur le canapé du salon pendant que je préparais la caravane. Je regrettais de ne pas lui avoir proposé de lecture. J’ai au pied de mon lit quelques bons romans qui s’entassent depuis des années, sans parler des trois bouquins empruntés un peu plus tôt à la bibliothèque.

Mais je ne savais pas si elle aimait lire. Tout ça me revenait, à présent : nous avions surtout parlé musique et de notre vision d’un monde qu’on aurait aimé moins difficile.

J’ai aimé cette soirée. Voir ses cheveux sécher, se purger de leur eau, passer du roux foncé à un orangé clair et lumineux alors qu’on dînait en buvant du vin. Des cheveux dans lesquels commençaient à s’inviter quelques fils blancs. Sa faiblesse m’avait touché. Ses pattes-d’oie autour des yeux quand elle souriait, et même les ridules à la commissure de ses lèvres. Deux demi-cercles qui remontaient vers ses pommettes quand l’amusement peignait peu à peu son regard.

J’ai ouvert une deuxième bouteille de vin quand j’ai pris place dans le fauteuil. Curieusement, malgré tous les verres que j’avais bus, je n’étais pas ivre. Juste égaré.

J’avais hâte de la revoir alors qu’elle n’était qu’à quelques mètres, seulement séparée de moi par la nuit et les minces cloisons de la caravane. Du carton-pâte qui tremblait les jours où le vent pestait. Un peu amer aussi de ne pouvoir être là le lendemain quand elle se réveillerait. Mais il y avait ce chantier que j’avais entrepris et que je devais finir d’ici la fin de la semaine.

Lors du repas, j’ai tout de même appris qu’elle avait trente-sept ans. Je l’ai contredite quand elle m’a avoué que pour elle débutait la mauvaise glissade vers les années qui rétrécissent en un battement d’ailes.

« Si tu le dis, m’avait-elle répondu. On va dire que je suis encore jeune et belle. »

Je suis donc resté encore un bon moment dans le fauteuil après que la caravane eut plongé dans l’obscurité, avant qu’elle ne devienne une ossature spectrale dans la nuit.

Je suis resté à regarder cette forme fragile qui reposait sur deux roues dégonflées, un peu inquiet aussi que Lilou ne s’évanouisse pendant la nuit. Qu’elle ne soit plus là le matin à mon réveil.

Depuis combien de temps était-elle sur la route ? Nous avions évité le sujet. Je sais en revanche que pour ceux qui ont tout perdu les routes chantent comme les sirènes pour extirper les âmes ébréchées des endroits où elles sont en sécurité. Qu’elles les poussent toujours à fuir.

Tourmentée

Lilou avait mal dormi. Elle n’avait pas eu de difficulté à trouver le sommeil, mais s’était souvent éveillée, affolée. A chaque fois, elle se réveillait désemparée, mettant quelques secondes avant de savoir où elle était et de revenir sur le rivage de sa vie vagabonde, dans un paysage sans phares, un pays bombardé des routes sur lesquelles elle s’était lancée, un labyrinthe où elle usait ses semelles.

Cette vie sans lumière qu’elle parcourait depuis maintenant huit mois, depuis ce jour pas encore levé où elle avait quitté l’appartement exigu de sa mère.

Ce fameux matin, elle s’était passé un peu d’eau sur le visage, brossé les dents, et avait hissé son barda, préparé la veille en cachette, sur ses épaules.

Elle avait fait attention de ne pas réveiller sa mère, qui dormait derrière la porte fermée dans ce qui était la chambre de ses parents quand elle n’était qu’une fillette. Avant que son père ne sorte de leur vie pour rejoindre une autre femme.

Tous ces souvenirs étaient venus la torturer pendant la nuit. Une pluie de saynètes heureuses et malheureuses, partant des racines de son enfance jusqu’à sa vie de femme.

Elle ne savait pas pourquoi le passé ressortait toujours de terre, comme ces cadavres inhumés qui, au lieu de rester dans leur boîte, percent l’humus pour venir coloniser le cœur de ronces.

Elle avait beaucoup pleuré, pendant la nuit. Des rigoles de larmes s’étaient écoulées, longeant ses joues pour mourir sur son menton alors qu’elle serrait de toutes ses forces la couette sur sa poitrine. »

À propos de l’auteur

Stéphane Poirier © Photo DR

Stéphane Poirier © Photo DR

À propos de l’auteur

Stéphane Poirier est un artiste pluridisciplinaire né en périphérie parisienne. Écrivain (romans, nouvelles, théâtre, poésie, chansons), et voleur d’images, il est régulièrement publié dans des revues pour ses nouvelles, poèmes et photographies, et a été primé à plusieurs concours de nouvelles.

Après des études de lettres modernes à L’Université Paris 8 et quelques cours de photographie, il choisit d’emprunter la route de l’inconnu, du tâtonnement, en favorisant une vision empirique de la vie, qu’il nourrit et transcende à travers ses écrits et photographies… avec quelques récréations musicales sans prétention, mélodies chantonnées en s’accompagnant à la guitare.

Dans son travail, il aime « le mot simple » et l’image honnête. Il mêle habilement réalisme et onirisme en préférant toujours l’émotion à la cérébralité.

Ses histoires, souvent empreintes d’un humour décalé, par leur impact social et l’empathie dont il fait preuve à l’égard de ses personnages, ne sont pas sans évoquer l’univers cinématographique de Ken Loach. Les petits boulots, la débrouille, et les périodes de chômage ourlées d’états borderline, avec toujours cette soif de vivre et ce besoin d’amour. Mais chez Stéphane Poirier, les intrigues font écho à l’œuvre de David Lynch, récits flottants dans des nappes de brouillard où le lecteur nage dans le mystère.

Après une traversée à la rame à contre-courant d’une trentaine d’années, il voit enfin ses efforts récompensés par la publication de son premier roman, Rouquine, couronné par le prix Jean Anglade 2021. (Source: stephanepoirierofficiel.com)

Site internet de l’auteur

Commandez le livre en ligne sur Amazon (il suffit de cliquer sur la couverture)

Tags

#Rouquine #StephanePoirier #Pressesdelacite #hcdahlem #premierroman #RentréeLittéraire2021 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #coupdecoeur #lundiLecture #LundiBlogs #PrixJeanAnglade #roman #rentréedhiver #primoroman #rentreelitteraire #rentree2021 #RL2021 #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #livre #roman #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #lecteurscom #bouquiner #livresque #auteur #jaimelire #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #Bookstagram #Book #Bookobsessed #bookshelf #Booklover #Bookaddict